国際相続に強い税理士が

相続手続きから申告まで一括サポートします

他の税理士に断られた国際相続も、私たちは解決します。まずはご相談ください。

少数精鋭・経験豊富な税理士が

必ず直接対応

国際相続で多数の実績

複雑案件を解決

オンライン・全国対応可能

書面添付制度の活用による

万全の税務調査対策

どこよりも最大限の節税を約束

初回無料面談で見積を提示

わかりやすい料金体系

海外が絡む相続、

このようなことでお困りではありませんか?

一つでも当てはまるなら、今すぐ私たちにご相談ください。

- 海外にいる相続人と連絡が取れず、手続きが止まっている。

- 「まず何から始めるべきか」が分からず、相談できる専門家を探している。

- 日本と海外で二重に相続税がかかるかもしれない、と不安を感じている。

- 海外財産の評価方法が分からず、税額の見通しが立たずに焦っている。

- 申告期限までに必要書類がそろわず、延滞税が心配。

- 海外財産のリストアップが終わらず、相続財産の全体像を

掴めずにいる。

私たちにお任せください

国際相続に強い税理士法人マインライフ 3つの特徴

海外の財産も日本の財産もまとめて対応

日本の財産はもちろん、海外にある財産も同時に整理・申告。現地の専門家と連携し、スムースな手続きをサポートします。

国際相続に精通した経験豊富な税理士が必ず対応

国際相続の豊富な経験を持つ少数精鋭の税理士がお客様一人ひとりに直接対応します。初回面談から全ての手続き完了まで、責任をもってしっかりサポートいたします。

税負担を最小限に抑えるノウハウ

海外財産の評価や国際相続特有の特例の適用について、社内の実績に基づく最適解をご提案し、税額の軽減を実現します。税負担を50%削減できた節税事例もございます。

Service

税理士法人マインライフが提供するサービス

相続は一人ひとりの状況で大きく内容が変わります。

私たち税理士法人マインライフは、国内の相続税申告から海外財産を含む国際相続、事業承継や生前の相続対策まで、複雑な課題をワンストップでサポートしています。

相続税申告

国内・国外を問わず、正確かつ円満な申告をサポート

当事務所のメンバーは毎年数多くの相続税申告・相続対策に関与しており、高品質な相続税申告が可能です。経験豊かな税理士がお客様と直接お話しして、申告内容・財産評価の報告、一歩踏み込んだご提案をすることで、高品質な相続税申告をご提供することをお約束します。

国際相続サポート

海外財産・海外在住者が関わる相続をワンストップでサポート

当事務所は、海外に財産をお持ちの日本人や、海外在住の相続人、日本に住む外国籍の方々の相続手続きに対応しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、世界各国の専門家と連携。スムーズな相続手続きをサポートします。

相続対策

生前贈与・資産組換え等を含むオーダーメイド対策

相続税の節税効果を最大化するため、個別の財産状況や相続人のニーズに応じたオーダーメイドの相続対策を提供しています。独自の専門家ネットワークを活用し、アメリカ、ヨーロッパ諸国、アジア諸国、オーストラリアなど、各国の専門家と連携し、現地でのサポートも行っています。

事業承継

会社・株式の承継プランと税務をトータル支援

企業オーナー様の大切な事業を後継者へ円滑に承継するためのサポートを行っています。単に経営権や株式を移転するだけでなく、永続的な事業の発展を見据えた承継計画をオーダーメイドでご提案します。ヒアリングから計画立案、実行フォローまで、企業の状況に応じた柔軟な対応で事業承継を成功へと導きます。

Certified Tax Accountants

税理士のご紹介

“想い”と“財産”を守り抜く―― 国際相続のパートナーとして

国境を越える相続では、法律・税制・文化の壁が立ちはだかります。私たちは少数精鋭の強みを活かし、現地専門家と緊密に連携しながら、“難しいからこそ最後まで寄り添う”姿勢を大切にしてきました。

大切なご家族と財産を守るため、ぜひ一度ご相談ください。

統括代表社員 / 税理士

門倉 誉士希

千葉事務所長 / 代表社員 / 税理士

伊藤 千尋

東京事務所長 / 代表社員 / 税理士

久保 佑介

代表社員 / 税理士

川崎 朝輝

外部顧問

中村法律事務所

代表パートナー弁護士

ニューヨーク州弁護士

中村 優紀 弁護士

Global Tax office

代表税理士

金田一喜代美 税理士

Columns

国際相続・相続税対策に役立つコラム

国際相続サポート

プロベートとは?仕組み・流れ・回避方法を税理士がわかりやすく解説

「アメリカにある父の遺産、どうやって手続きすればいいの……?」 日本国内の財産でさえ難しい相続手続き。 それが海外の財産となれば、なおさら戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。 実際に調べてみると、目にするのが「プロベート」という聞きなれない言葉。 さらに、英語・法律・制度の壁に加え、時間も費用もかかる手続きと知り、「どうしよう……」と頭を抱えている方も少なくないでしょう。 プロベート手続きは確かに複雑で、財産がある現地の専門家に依頼する必要があります。 そして、日本側でも税金や名義変更などの手続きが関わるため、複数の専門家と連携しながら進める必要があるのが現実です。 だからこそ重要なのが、日本にいながらも全体像を把握し、信頼できる専門家に相談できる体制を整えることです。 本記事では、 ・プロベートとはどのような制度なのか? ・日本と海外の相続手続きの違いは? ・どんな場合にプロベートが必要になるのか? ・プロベートを回避できる方法は? ・プロベート手続きの具体的な流れは? ・現地専門家を選ぶ際の注意点は? ・プロベートが長引く場合の日本の相続税の対応は? といった疑問にお答えしながら、日本にいる相続人が“最初に知っておきたいこと”をわかりやすく解説します。 この記事を読んで、プロベートの制度を正しく理解し、スムーズで正しい相続手続きを行なってください。 第1章 プロベートとは?海外の相続では裁判が必要?? プロベート(Probate)とは、人が亡くなった際に、その遺産を法的に管理・清算し、最終的に相続人へ分配するまでの一連の裁判手続きの制度です。 アメリカやイギリス、オーストラリア、香港、シンガポール、カナダ、ニュージーランド、マレーシアなどの国で採用されている制度です。日本やドイツ、フランスなどの国では原則としてプロベートのような裁判手続きは不要です。 プロベートが不要な日本では、相続人の話し合いにより誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容に基づいて、不動産や預金の名義変更などができます。 しかし、プロベートが必要な国では、裁判所の監督のもとで、遺産の確定、債務の弁済、相続人への分配がされます。そのため、多くの費用と時間を要することになります。 1-1 プロベートが必要な理由 プロベートは、亡くなった人の財産をしっかりと整理し安全に引き継ぐために、必要となります。 そのため、裁判所が財産をチェックしていく制度です。 遺言が本物であるか?相続人が正しいか?(本当に相続人か?)借金や税金も適切に整理、清算できているか?といったことなどを裁判所が中立の立場で監督しています。 では、日本の手続きとプロベート手続きが必要なアメリカの相続手続きの比較をしてみましょう。 1-2 日本の相続手続きとの違い/日本とアメリカの比較 日本の相続手続きとプロベート手続きが必要なアメリカの相続手続きには次のような違いがあります。 日本人でもアメリカの法律に従う必要があるのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。次は、その疑問についてお答えします。 1-3 日本人なのにプロベートが必要になるの? 日本人であっても遺産を取得する際に、プロベートの手続きが必要になる場合があります。 日本の法律では、相続は被相続人(亡くなった人)の本国法(日本人であれば日本の法律)によると定められています。しかし、アメリカの多くの州では、不動産が所在する場所の法律を適用すると定められています。 つまり、日本人がアメリカの不動産を所有している場合は、日本の法律では日本の法律が適用されると定めており、アメリカの法律ではアメリカの法律が適用されると定めています。 このように日本とアメリカでどちらの国の法律を適用するか異なることもあります。 実際にこのようなケースではアメリカにある不動産の手続きをするので現地のアメリカの法律により相続手続きをする必要があります。 そして、日本人であってもアメリカに不動産を所有している場合にはプロベートの手続きが必要になります。 日本人でもプロベートの必要があることは分かったけど、どういう場合に必要になるのか?疑問を持たれた方も多いと思います。 基本的にはプロベートのある国に財産があれば必要になりますが、回避する方法もあります。 次の章ではプロベートはどのような場合に回避できるのか?について解説していきます。 第2章 プロベート手続きを回避する5つの方法 プロベートの手続きは費用も時間もかかるため、プロベート手続きを回避する方法がいくつも用意されています。そのうちの5つの方法をご紹介いたします。 ※注意!! いずれの方法も相続が発生する前(ご存命中)に、手を打っておく必要がありますので、注意してください。 2-1 【方法1】死亡時の受取人の指定(POD、TODR、TODD) 不動産や預貯金などの財産について、所有者が死亡した際にその財産を受け取る人をあらかじめ指定しておく方法です。この方法は非常に簡単に行うことができます。 • POD (Payable-on-Death) Accounts: 銀行口座の受取人指定 所有者が死亡した場合の受取人を事前に銀行に申し出ておくものです。 この手続きがされている場合は所有者の死亡後にプロベートを経ずに指定された受取人が受け取ることができます。なお、所有者が存命中は、受取人には権利はなく、所有者は自由に口座を利用・変更・解約できます。 • TODR (Transfer-on-Death Registration): 証券口座の受取人指定 PODと同様に、証券会社や発行会社に所定の用紙を提出するだけで、プロベートを経ずに受取人へ有価証券の所有権を移転することができます。 • TODD (Transfer-on-Death Deed): 不動産における死亡時譲渡証書 不動産の権利証に受取人を指定し、これを法務局に登記することで、プロベートを経ずに受取人へ所有権を移転することができます。所有者はいつでも撤回することが可能で米国などに不動産しか所有していない方に適しています。 ※注意!! TODRやTODDは、口座の種類、証券会社、または州によっては設定ができない場合があります。そのため、事前に金融機関や現地の弁護士に確認が必要です。 受取人に指定した人が先に死亡するケースに備えて、代替の受取人を指定できる場合もあります。 TODDは、国や州によっては居住用不動産に限定されている場合や債務を承継する必要が生じる場合があります。メリットだけでなくデメリットになる場合もありますので指定をする前に現地の弁護士に確認をしておきましょう。 2-2 【方法2】共同所有:残りの生存者へ移転(ジョイント) 複数の人が共同で財産を所有しておくことで、共同所有者のうちの一人が死亡した場合に、その持分が自動的に生存する共同所有者に移転するものです。自動的に移転するためプロベートの手続きが不要となります。 • ジョイント・アカウント (Joint Account) 共同名義の預金口座です。米国の夫婦の預金口座として多く利用され、口座名義人の死亡により、自動的に生存名義人に財産が移転されます。 • ジョイント・テナンシー (Joint Tenancy) 不動産などを共同所有するものです。ジョイント・アカウント同様、共同所有者の一人が死亡した場合にはその死亡した共同所有者の持分が生存する他の共同所有者に自動的に移転・帰属します。 ※注意!! • 共同所有者全員が亡くなるとプロベートが必要となります!! • ジョイントにする際に贈与税注意!! 不動産などをジョイントにする際に、資金を拠出していない人が名義人として加わる場合には、日本では資金を拠出した人からの贈与とみなされ、贈与税が発生します。 2-3 【方法3】生前信託(Living Trust) 日本にも同様の制度がありますが、信託制度を活用する方法です。 信託とは、財産を所有している人が信頼できる第三者に、持っている財産の運用や管理、最終的な処分まで任せるものです。そして、どのように運用、管理、処分などをするのかについてあらかじめ契約で定めておきます。その契約で、自分が死亡した時はこの人に財産を渡すということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 ※注意!! • 日本の財産は一緒に信託財産として管理などができない場合があります。 • 受託者になる要件として米国非居住者は、基本的に米国で生前信託の受託者になることはできません。 • 信託の設定には多くの手間や費用がかかります。 • 一度信託を設定した後も、新たに財産を取得した場合などは、それらも想定して信託や遺言を設定しておくか、その都度変更しなければ、新たに取得した財産についてプロベートを回避することができません。 2-4 【方法4】日本法人による間接保有 日本の法人が海外財産を保有する方法です。法人が保有している場合は、個人の相続手続きであるプロベートは必要なくなります。個人が所有するのは日本の法人の株式となるため、日本国内の他の財産と同じように相続手続きをすることができます。 ※注意!! 法人の設立や法人への資産の移管に伴う複雑な税務や法務の検討が必要となります。 法人へ資産を移管する際に、所得税や贈与税などが発生する場合があります。 2-5 【方法5】少額資産 遺産の総額が一定額以下の場合には、プロベート手続きが不要または簡略化される場合があります。 ※注意!! 少額であるかについては、国や地域、金融機関などによって大きく異なります。 なお、受取人が指定されている生命保険金や退職年金は、プロベートの対象になりません。 また、その国の遺言書を作成している場合でもプロベート手続きは必要となり遺言書の内容は裁判所を通じて検認され執行されます。遺言書は亡くなった方の意思を明確にする重要な書類になり、遺言で指定された遺言執行者がプロベートの手続を行うことになります。 次章では、プロベートの具体的な手続きの流れについてご説明します。 第3章 プロベートを進めていく具体的な流れ この章ではプロベートの手続きが必要になってしまった場合、どのような流れで手続きが進むのか解説していきます。 プロベートの手続きの6つのStep 【Step1】 相続の発生とプロベートの申立 人が死亡すると相続が開始します。 遺言がある場合は、まずその遺言書を裁判所に提出して有効かどうかをチェックしてもらいます。 遺言がない場合は、裁判所が「誰が遺産を管理するか(遺産管理人)」を決めます。 【Step2】 遺言執行者又は遺産管理人が正式に任命される 遺言で指定されていた遺言執行者(遺言に書かれた内容を故人に代わって実行する人)や裁判所が選んだ遺産管理人が手続きの責任者となります。 裁判所から管理をする『許可書』が発行されます。 【Step3】 財産や借金を調査し目録(リスト)を作成 故人が持っていた財産(預金・不動産・株など)や借金や税金をすべて調べてリストを作成します。 このリストは裁判所に提出し、その後の手続きのベースになります。 【Step4】 債務・税金の清算 財産の中から、遺言執行者や遺産管理人の報酬、故人の借金や未払の税金などを優先して支払います。そのため、日本のように相続人が個人的に借金を引き継ぐことは基本的にありません。 【Step5】 財産の分配 債務や税金の清算後、残った財産を相続人に分配します。 遺言がある場合→遺言に書かれた内容に従って分配されます。 遺言がない場合→各州の法律に従って相続人に分配されます。 【Step6】 裁判所への完了報告 全ての手続きが完了した後、その旨を裁判所に報告しプロベートは終了となります。 ~プロベートの4つのデメリット~ 1 期間が長期間:プロベートの手続きは半年から3年かかることもあります。 2 費用が高額:裁判所に支払う費用、鑑定費用、弁護士費用などが発生し、高額になることがあります。特に、プロベート対象財産が少額であっても、多額の費用や時間がかかり、コスト倒れになることが多々あります。 3 プライバシーの問題:手続きの中で遺言書の内容や遺産の内訳が公開され、プライバシーを確保することができません。 4 国際相続の複雑さ:国際相続の場合、日本の戸籍謄本などの書類は翻訳の上翻訳証明を付けることが多く、別途、海外の公的書類(出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書など)や宣誓供述書などを集める必要があります。これらの書類は、アポスティーユ認証または領事認証が必要となる場合があります。また、遺言書や遺産分割協議書が外国語で記載されている場合、翻訳が必要となることもあります。 なお、プロベートの手続きは裁判手続きのため現地の弁護士に依頼するのが通常です。現地の弁護士を選ぶ際の注意点について次章で詳しく解説します。 第4章 現地の専門家を選ぶ際の4つのPoint 現地の制度や相場を理解し、日本と現地の専門家が連携できる体制を作ることが、海外相続をスムーズに進める最大のポイントです。特に、日本の専門家を経由して現地の専門家を探すことで手間やリスクを大きく減らせます。 Point 1 日本の専門家に紹介を受けるのが一番のPoint 日本の専門家に紹介を受けるのが一番スムーズに進みます。この後の3つのPointもケアしてもらえます。 自分で現地の専門家を探すのは難しく、報酬や支払いタイミングの交渉も容易ではありません。相場感がないまま契約すると、通常より高い額になるリスクもあります。 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)であれば、現地の信頼できる専門家とネットワークを持っていることが多く、このようなリスクも軽減できます。また、日本の税務も必要な場合は、一緒に依頼できるメリットもあります。 Point 2 州ごとに法律や手続きが違うので適用する法律に精通した専門家を探す アメリカは州ごとに法律が違います。 どの州の法律が適用されるのか確認し、その州に精通した専門家を選ぶことが必要です。 カリフォルニア州の法律に基づいて手続きが必要なのにニューヨーク州専門の弁護士に依頼してしまうとスムーズに手続きが進まないことがあります。 Point 3 報酬形態と相場を必ず確認する 現地専門家の報酬は、日本の専門家よりも高額になることが多いです。 それでも、現地での相場として高額なのか妥当なのかについては検討をする必要があります。 なお、主な報酬形態は『遺産総額の○%(例:2〜5%)』『タイムチャージ制(時間あたり○ドル)』のいずれかです。 Point 4 報酬を支払うタイミングを確認する プロベートの手続きは長期間になります。 この間、遺産は裁判所の管理下にあり、自由に使ったり名義変更したりできません。 そのため、費用を一時的に相続人が立て替える必要が生じる場合があります。 契約によっては、報酬の一部を名義変更完了後に支払うことも可能です。支払時期によって相続人の資金負担が大きく変わるので注意が必要です。 現地の専門家選びは、費用や期間だけでなく、日本での税務との連携も欠かせません。 次の章では、日本の税務の注意点を取り上げます。 第5章 プロベートが終わっていなくても日本の相続税は待ってくれない プロベートにどれだけ時間がかかっても、日本の相続税の期限は延びません。 日本の相続税の期限は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内」です。この期限内に相続税の申告と納税をする必要があります。 亡くなった方と相続人のいずれかでも日本に在住している場合、基本的に海外の財産も含めて日本の相続税の対象になります。 プロベート手続きが間に合わない場合は財産の分割が完了していないもの(未分割)として一度申告し納税をすることになります。 その後、プロベート手続きが完了し財産の分配が行われた後、必要に応じて申告書を修正し提出することになります。 なお、日本の相続税には各種特例が設けられておりますが、未分割の場合には適用できないものがあります。そのため、プロベート手続きが間に合わない場合にはそれらの特例を受けずに申告することになります。 第6章 海外に財産があり、お困りの場合はぜひ税理士法人マインライフへご相談ください 財産が海外にあり、プロベートの手続きが必要かもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、最適なサポート体制が弊社には整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 第7章 まとめ いかがだったでしょうか。 相続が発生した時、海外に財産がある場合はプロベートという制度の適用を受けなければならなくなります。 プロベート制度のまとめ ・プロベートは、亡くなった人の財産を法的に整理・清算し、相続人へ分配するための裁判手続き ・アメリカなどに不動産や口座がある場合、日本人でもプロベートが必要になる ・プロベートは時間も費用もかかるが、回避できる方法(受取人指定、共同所有、生前信託など)もある ・回避できない場合は6つのステップで進行する(遺言提出~完了報告) ・デメリットは長期化・高額費用・情報公開・国際書類の煩雑さ ・現地の専門家選びは、日本の専門家経由が最も安全でスムーズ ・日本の相続税は、プロベートが終わらなくても10か月以内に申告・納税が必要 プロベートは手続きが煩雑で、時間も費用も想像以上にかかるものです。 まずは信頼できる日本の専門家に相談し、現地との橋渡しをしてもらうことから始めましょう。

国際相続サポート

国際相続は誰に相談すべきか?失敗しないポイント

「相続人の一人が海外に住んでいる」又は「海外に財産がある」そんな時にまず誰に相談したらいいのか? おそらく今記事を読んでいる方もそのような悩みがあるのかと思います。 結論としては、最初の相談窓口は“国際相続に強い税理士法人”が最適といえます。 なぜなら、国境をまたぐ相続は二重課税・手続の壁が大きく、国際相続に強い税理士法人なら評価・翻訳・期限管理までサポートし、現地専門家と連携して無駄な税負担と手戻りを防げるからです。 国際相続に精通した税理士が全体像(税務・法務・登記・海外手続)を設計し、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士・海外弁護士や公認会計士などをチームにして進めるのが、最短かつ安全な進め方です。 申告期限や海外手続は待ってくれません—この記事を読んで「相談してみよう」と思っていただければ幸いです。 第1章 国際相続は専門家に相談すべき 国際相続の場合の結論としては「迷わず専門家へ相談すべき」です。 海外がからむ相続は、日本だけの手続きでは完結しないことが多く、準備の遅れがそのまま負担やリスクに直結します。 最初から国際相続に強い専門家に相談するのがいちばん安心で早い進め方です。 【なぜ専門家が必要なのか】 ①手続きが「日本+海外」で二重になるから 海外がからむ相続の場合、日本国内の手続きとは別に海外での手続きが必要となります。 例えば、アメリカに証券口座がある場合、日本では相続税の申告、アメリカ側では口座名義を変える手続きや裁判所を通す手続き(プロベート)が必要になることがあります。 ※プロベート=遺産の内容や相続人を裁判所の管理下で確認・整理する手続きです。 ②税金の判断ミスがコスト増につながるから 海外がからむ相続の場合、税務手続きだけをとっても非常に複雑になることが多いです。 海外の財産の評価方法、日本の相続税の申告、外国で払った税金の精算(外国税額控除)など、判断を誤ると税金が増えたり、期限に遅れて加算税がかかったりします。 ・必要書類の準備に時間がかかるから 海外がからむ相続の場合、まず書類をそろえることが最大のポイントで、準備に最も労力を要します。 戸籍の収集、翻訳、海外提出のための認証手続きなど、取り寄せに数週間〜数か月かかることも珍しくありません。 早く動くほど有利です。 第2章 【ケース別】誰に相談するといいか 相続は専門家ごとに守備範囲が異なります。 税務(評価・申告・納税設計)は税理士、紛争や契約・準拠法は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、海外の裁判所手続(プロベート)や現地金融機関対応は海外弁護士——それぞれ役割が分かれています。 この章では複雑な国際相続において、「相談時期」・「相談内容」に応じて誰に相談すべきか解説いたします。 ただし、専門家だからといって皆が国際相続に精通しているわけではありません。 最も安心かつ安全なのは、「国際相続に精通している専門家に依頼すること」です。 専門家選びを間違えると、二度手間、三度手間になる可能性もあります。 2-1. 相続開始「前」:生前の準備 相談内容 まず相談する専門家 主なサポート 生前の相続税対策など、税金に関わること 税理士 ・相続税の試算 ・財産評価・節税設計 ・納税資金計画 ・二次相続の見通し プロベート対策など、法務手続きに関わること 弁護士 ・遺言・信託の法的設計 ・準拠法の検討 ・将来紛争の予防 ・各国の法務要件の確認 基本的には税金に係わることは税理士、名義変更等の手続き関係に係わることは弁護士にご相談いただければ大丈夫です。 2-2. 相続開始「後」:発生後の対応 相談内容(発生後) まず相談する専門家 主なサポート 海外に財産がある 税理士(国際相続) ※必要に応じ海外弁護士 ・日本の相続税申告・評価 ・海外での名義変更やプロベート要否の判断 ・金融機関・現地専門家との連携 ・翻訳・認証の段取り 相続人が海外在住 or 外国籍 税理士+司法書士 ・署名証明・領事認証・アポスティーユの要否判断 ・本人確認書類の整合(氏名表記ゆれ等) ・相続登記・銀行手続の要件整理 被相続人が外国籍 税理士(国際相続) ※必要に応じ弁護士 ・課税範囲の確認(居住歴・国籍等) ・準拠法の整理 ・日本申告と各国手続の並走管理 ・必要書類の翻訳・認証手配 手続きの中でも最も優先すべきは相続税申告になります。 なぜなら、申告手続きには明確な期限があり期限を過ぎてしまうとペナルティがあるからです。 したがって、ご相続が発生した場合にはまず税理士にご相談いただくのが最も安心な方法だと思います。 2-3. まずは無料相談する 悩んだらまずは無料相談してみるのがいいでしょう。 海外がからむ相続の場合、必要な手続きや書類はケースによって様々です。 そこで、国際的なネットワークがあるかどうか、実績が豊富かどうか、海外の法律に詳しいかどうか、料金が明確か、フットワークが軽そうか、自分との相性を見てみましょう。 迷ったら:税理士法人マインライフにご相談ください。 全体像を整理し、必要に応じて各専門家へおつなぎします。 第3章 相談を始める前に準備しておくべきこと 「税理士に何をどう相談すればいいのか分からない」という方も多いかと思います。 この章では、ご相談前にご準備いただくとスムーズに進むポイントを、分かりやすくご案内します。 3-1. 相談内容はどんな内容でも大丈夫 海外がからむ相続のことなら、内容があいまいでも大丈夫です。 最初から論点をきれいに整理できている方は多くありません。 ・相続税のこと ・不動産の相続登記 ・海外で必要な手続き(プロベート等) ・遺言・信託の扱い ・口座や名義の変更 ・書類の翻訳・認証(アポスティーユ等) など、気になっていることをそのまま伝えてください。専門家が全体像を整理し、必要な手順を一緒に決めていきます。 相続の手続きは申告期限まで長い付き合いになります。 初回相談では、話しやすいか・説明がわかりやすいか・自分に合うかもチェックして、安心して任せられる税理士を選びましょう。 3-2 準備するもの 一般的には下記のような書類をご準備いただけるといいかと思います。 ☑ 財産がわかる資料(通帳・残高証明、証券明細、保険証券のコピー など) ☑ 家族関係がわかる書類(戸籍一式/家族関係図でも可) その他必要なものがないか、面談の予約時にご確認いただけるといいかと思います。 【税理士法人マインライフにご相談いただく場合】 ① 事前にメモしておいてほしいこと ☑亡くなった日 ☑財産の全体像(何があるか・どこにあるか・名義・だいたいの金額) ☑住んでいた国/国籍(故人・相続人) ☑海外での手続きの進み具合(現地の相続手続きが進んでいるか など) ☑その他(遺言の有無、信託、贈与、保険、共同名義 など) ② 面談当日にあると助かるもの(そろう範囲でOK) ☑財産がわかるもの(通帳・残高証明、証券の明細、保険証券のコピー など) ☑家族関係がわかるもの(戸籍や家族関係図 など) ☑日本に不動産がある場合:固定資産税の課税明細、登記簿 など ☑遺言・信託の書類(あれば) ☑海外とのやり取りの控え(現地の弁護士・会計士の連絡先やメール など) ☑本人確認書類(運転免許証など)と連絡先 すべて完璧にそろっていなくて大丈夫です。わかる範囲でお持ちください。 必要なものは面談で一緒に整理し、集め方もこちらでご案内します。 3-3. 費用の目安 国際相続は複雑な案件が多いため、費用については案件によって変動するとされていることが多いです。 なので、明確な金額の提示がなく作業が進んでから報酬の提示を受けることになることも少なくないようです。 専門家に依頼する際には必ず報酬について確認するようにしましょう。 【税理士法人マインライフにご相談いただく場合】 税理士法人マインライフでは、報酬規程を設けるとともに初回相談は無料で行っています。 ※簡易的な報酬表になりますので詳しくは下記の弊社ホームページをご確認ください。 https://www.mine-life.jp/service/international-inheritance-support また、ヒアリング後に業務範囲・スケジュール・お見積書を提示し、ご同意いただいた後に着手します。 追加報酬が生じる場合には、事前にご説明したうえで再度お見積りをさせていただきますのでご安心ください。 第4章 相談事例 下記は、実際に私たちにご相談いただいた案件をベースに、状況・対応・結果・学びの順で整理した事例です。 ※個人が特定されない範囲で再構成しています。 相談すべきかお悩みになっている方の参考になれば幸いです。 事例A|相続人の一人が海外在住だったケース 【状況】 相続が起きたタイミングで、お子さまの一人がちょうど海外赴任中。財産は日本だけ、遺言はなし。なので、遺産分割協議が必要でした。 【対応】 海外にいる相続人の署名証明(署名の本物確認)と在留証明を、現地の大使館や役所で取ってもらいました。 日本側では協議書の案を用意して、翻訳が必要かもチェック。 時差や郵送時間を見込みつつ、申告期限(10か月)から逆算してスケジュールを立てました。 【結果】 書類の取り寄せに時間はかかったものの、期限内に協議成立→申告まで完了しました。 【ポイント】 海外の手続きは予約・郵送で思ったより時間がかかることが多いです。できるだけ早めに着手しましょう。 事例B|被相続人が外国籍で、海外にも財産があったケース 【状況】 被相続人は外国籍で日本に居住。財産は日本と海外の両方にありました。 【対応】 日本側は当法人で評価と申告の設計、必要書類の整理、期限管理を担当することになりました。 海外側は、提携の日本の弁護士と現地の弁護士で連携して、プロベート(裁判所の手続き)や名義変更・換金を進めました。 日本の申告に必要な海外資産の評価額・基準日を早めに固めるため、海外の進行と並走しました。 【結果】 海外の名義変更・換金と日本の申告を同時並行で無事完了。 【ポイント】 プロベートは現地弁護士との連携が必須です。 日本の申告でも海外資産の評価額が必要なので、海外手続きは早めにスタートが鉄則です。 事例C|海外在住のお母さまの財産について、生前対策のご相談 【状況】 お母さまは海外在住で預金が多め。相続人の子どもは日本在住で、「日本の相続税が心配…」というご相談でした。 【対応】 まず前提を確認。一般論として、相続人が日本居住だと海外の財産も課税対象になり得ます。 「子どもが海外移住して、相続の10年以上前から海外居住なら日本課税を外れる可能性がある」――という理屈上の選択肢もお伝えしましたが、仕事や家族の事情を考えると現実的ではなし。 そこで、生前贈与の活用や資産配分の見直しなど、無理のない対策に切り替え。 さらに手続き面の負担を減らすため、現地の弁護士とリビングトラスト(生前信託)を作成してもらいました。 【結果】 税金はできる範囲での軽減策になりました。 手続きはトラストを用いてシンプル化しました。家族の暮らしを大きく変えず、コストと効果のバランスをとった形で落ち着きました。 【ポイント】 相続税の“劇的な対策”は、年齢・居住地・家族事情によっては難しいこともあります。 でも早めに相談すれば、選べる手段は確実に増えます。 第5章 国際相続は税理士法人マインライフへ 国際相続は、国内相続とは比べものにならないほど複雑で、専門家の存在が成功の分かれ道となります。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「海外の財産をどう扱えばいいのかわからない」「外国税額控除を受けたいが手続きに不安がある」―― そのようなときは、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法とスケジュールをご提案いたします。 最初の一歩を踏み出すことが、複雑な国際相続を解決へ導く最大のカギとなります。 第6章 まとめ いかがだったでしょうか。 今回のコラムでは、国際相続では専門家ごとに守備範囲が異なること、そして最初の相談窓口として“国際相続に精通した税理士法人又は弁護士法人”を起点にするのが安全かつ最短であることをお伝えしました。 税務(評価・申告・納税設計)と、法務・登記・海外プロベート等の複数の手続を一枚の設計図で並走させ、必要に応じて税理士・弁護士・司法書士・海外弁護士にバトンをつなぐ体制づくりが重要です。 さらに、国際相続の手続きには時間がかかるため、早めの準備が成否を左右します。 特に、次のような点が重要です。 ・まずは国際相続に精通した専門家を起点に:全体設計(論点・担当・スケジュール)を作り、連携先専門家を適切に紹介・調整できる窓口を選ぶ ・相談のハードルは低く:テーマが曖昧でもOK。「あるものだけ」で持参し、不足は必要書類リストで埋める ・費用は事前に提示してくれる専門家を選ぶ:初回無料相談等で費用も確認できるといいでしょう つまり、「誰でもよいから相談」ではなく、国際相続の実務に慣れ、他士業と連携できる税理士法人を最初の窓口に選ぶことが、期限遅延・手戻り・過大コストを避ける近道です。 相続や海外資産の整理を検討し始めた段階から、どうぞ早めにご相談ください。 最初の一歩(全体像の把握と期限逆算)が、その後の負担を大きく減らします。

相続対策

税理士が解説/父が亡くなった後は誰が実家を相続したらいい?【相続税早見表つき】

父親が亡くなった時、実家の自宅は母親と子どものどちらが相続した方が良いのでしょうか? 「母が住み続ける実家を、誰が相続するのが最も安全で税務的にも有利か」という論点は、とても相談が多いご質問です。 実際には個々の事情があるためケースバイケースとなることがほとんどです。 相続税に特化した税理士だからこそ税金はもちろん税金以外も含めてそれぞれの良い点・注意点を解説していきます。 あなたの実家は誰が引き継ぐのが最善なのか。ぜひ最後まで読んでください。きっと解決策が見つかるはずです。 第1章 父親が亡くなった後は誰が実家を取得すべきか【具体例(相続税)】 基本的には母親・同居の子どもが税金面を考慮すると実家を引き継ぐのが最善でしょう。 母親・同居の子どもが実家を取得した場合には「小規模宅地等の特例」が適用できるためです。 「小規模宅地等の特例」は実家である自宅の土地の価額の80%を相続税の課税対象となる遺産総額より減額することができます。 詳細は本章の後半<税理士の解説👉>にて解説します。 「相続税早見表」の使い方 本章では「4人家族」の実家の相続税を「相続税早見表」を使用しながら考えていきます。 まずは「相続税早見表」の使い方をマスターして具体例の「4人家族」の実家の相続税を見ていきましょう。 相続税早見表とは「遺産総額」と「配偶者の有無及び子供の人数」により相続税の納税額の目安を確認できるものです。 また、相続税早見表のうち「左の表」は配偶者がいる場合の相続税を表しています。 配偶者がいる場合には、1億6,000万円(又は法定相続分のうち多い金額)まで配偶者へ相続税がかからない「配偶者の税額軽減」の適用があります。「右の表(配偶者がいない場合)」と見比べて相続税の金額が大きく異なるのはこの特例の影響です。 詳細は本章の後半<税理士の解説👉>にて解説します。 (使い方) 1. 遺産総額とは、被相続人(亡くなった方)の財産から借金や葬式費用などを差し引いた金額で、相続税の課税対象となる基礎です。預金や不動産、生命保険などが含まれます。 2. 被相続人の 「遺産総額」 に最も近いものをご確認ください (注) 「小規模宅地等の特例」「生命保険金の非課税」 など遺産総額より控除することのできるものがあります。これらを考慮することにより正確な相続税を確認することができます。 <例>「遺産総額1億円」で「配偶者あり及び子供2人」のケース 以下の相続税早見表より相続税は315万円と確認できます。 →最新の「相続税早見表(特典)」をダウンロード 【具体例】遺産総額1億円のケースの取得者ごとの相続税 遺産総額1億円の場合に実家の自宅を取得するのが「母親」の場合と「子ども(別居)」の場合に分けてそれぞれ相続税がいくらかかるのか見ていきましょう。 【具体例】 (親族図) (財産構成:遺産の総額:1億円) ①実家の家屋:500万円 ②実家の土地:5,000万円 ③預貯金:4,500万円 (注)相続税は法定相続分(母:1/2、長男:1/4、二男:1/4)で遺産分割しているものとしております。 遺産分割の方法は相続人全員の同意により自由に取り決めることが可能です。 遺産分割の方法については第3章(Q1~4)をご覧ください。 【具体例】「母親又は長男(同居)が実家の自宅を取得した場合」 ・相続税 60万円 ・遺産総額 6,000万円(1億円▲4,000万円) (※1)小規模宅地等の特例について▲4,000万円(5,000万円×80%)適用可能 (※2)配偶者の税額軽減について適用可能 【具体例】「二男(別居)が実家の自宅を取得した場合」 ・相続税 315万円 ・遺産総額 1億円 (※1)小規模宅地等の特例については適用不可 (※2)配偶者の税額軽減について適用可能 【具体例】「取得者ごとの相続税の比較」 取得者の違いにより相続税に255万円(315万円▲60万円)の差が生じます。 実家の自宅を「母親又は長男(同居)」が取得する場合には、土地について小規模宅地等の特例の適用が可能です。土地の価額の80%を減額することができるため▲4,000万円を財産額より控除できます。 一方で「二男(別居)」が取得する場合には、土地について小規模宅地等の特例の適用はできません。 相続税負担を考えると実家の自宅を取得するのは「母親又は長男(同居)」が良いでしょう。 <税理士の解説👉> 「2大特例」を解説します。具体例のように相続税は「特例の適用可否で大きく差が出ます」 実家の相続を考える上で特に影響の大きい2つの特例をご紹介します。 ①小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等) 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)は、亡くなった方の自宅の敷地など一定の土地について、土地評価を最大80%減額できる制度です。 <主な要件> ・取得者が以下の①又は②の要件を満たすこと ①「配偶者」であること ②「配偶者以外の親族」の場合 被相続人と同居していること 申告期限までその土地を保有し、引き続きその建物に居住していること ・限度面積は330㎡まで(超えた場合には超えた部分については適用なし) ※その他一定の場合の一定の別居親族などにも認められます。 父親が亡くなった際に子どもが上記特例を受けようとする場合のポイントは「同居」しているかどうかです。既に独立して別居しているような子どもについては配偶者(母親)がいる場合には適用する余地が一切ありません。 つまり「母親」または「同居の子ども」が自宅を取得することが良いでしょう。 ②配偶者の税額軽減 配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が取得した財産について、次のいずれか多い金額までの相続税が課されない制度です。 A:配偶者の法定相続分相当額(相続人が配偶者と子の場合は1 / 2 ) B:1億6,000万円 配偶者である母親は、父親が亡くなった際に上記特例により多くのケースで相続税は「0円」となります。 第2章 父親が亡くなって母親が自宅を取得しない方が良いケースもある【失敗例(相続税)】 第1章とは異なり母親が自宅を取得することで相続税がかえって増えてしまうケースがあります。 本章では失敗例を具体例に基づき解説します。 2-1【失敗例①】母親がある程度財産を持っている場合 母親がある程度財産を持っている場合には、1次相続(父親の相続)だけでなく2次相続(母親の相続)も踏まえて取得者を考慮するのが良いです。 実家の自宅を取得するのが「母親」の場合と「子ども」の場合に分けて1次相続・2次相続トータルでそれぞれ相続税がいくらかかるのか見ていきましょう。 【失敗例①】 (親族図) (「父」財産構成:遺産の総額:1億円)(「母」財産構成:遺産の総額:1億円) ①実家の家屋:500万円 ①預貯金:5,000万円 ②実家の土地:5,000万円 ②有価証券:5,000万円 ③預貯金:4,500万円 (注)相続税は法定相続分(1次相続 母:1/2、長男:1/4、二男:1/4)(2次相続 長男:1/2、二男:1/2)で遺産分割しているものとしております。 遺産分割の方法は相続人全員の同意により自由に取り決めることが可能です。 遺産分割の方法については第3章(Q1~4)をご覧ください。 【失敗例①】「母親が実家の自宅を取得した場合」 (「父」遺産の取得内容) 母:①実家の家屋:500万円 ②実家の土地:1,000万円(5,000万円▲4,000万円) ③預貯金:1,500万円 計:3,000万円 長男・二男:預貯金:各1,500万円(3,000万円の1/2) ・(父:1次相続)相続税 60万円 ・遺産総額 6,000万円(1億円▲4,000万円) (※1)小規模宅地等の特例について▲4,000万円適用可能 (※2)配偶者の税額軽減について適用可能 (「母」遺産の取得内容) 長男・二男:①実家の家屋:500万円 ②実家の土地:5,000万円 ③預貯金:6,500万円(1,500万円+5,000万円) ④有価証券:5,000万円 計:各8,500万円(1億7,000万円の1/2) ・(母:2次相続)相続税 2,440万円 ・遺産総額 1億7,000万円(1億円+7,000万円[父からの相続分]) (※3)小規模宅地等の特例については適用できないものとします。(適用できる場合の詳細は下記<税理士の視点👉>の参考をご覧ください。) ・トータル相続税 2,500万円(60万円+2,440万円) <税理士の視点👉> 上記(母:2次相続)で小規模宅地等の特例が適用できる場合【参考】 「将来同居を予定している」 母親が父親の相続後も自宅に住み続ければ、1次相続(父親の相続時)に同居していない子どもが1次相続後に母親と同居することで特例の適用ができるケースがあります。 「家なき子(別居親族)」 別居している子どもであっても、母親以外に自宅に住んでいる親族がいない・自己所有(子ども所有)の家に住んでいないなど一定の要件を満たす場合には特例の適用ができるケースがあります。 【参考:2次相続で小規模宅地の特例が適用できるものとした場合】 ・(母:2次相続)相続税 1,360万円 ・遺産総額 1億3,000万円(1億円+3,000万円[父からの相続分]) (※4)小規模宅地等の特例について▲4,000万円適用可能 ・トータル相続税 1,420万円(60万円+1,360万円) 【失敗例①】「子どもが実家の自宅を取得した場合」 ・(父:1次相続)315万円 ・遺産総額 1億円 (※1)小規模宅地等の特例については適用不可 (※2)配偶者の税額軽減について適用可能 ・(母:2次相続)相続税 1,840万円 ・遺産総額 1億5,000万円(1億円+5,000万円[父からの相続分]) ・トータル相続税 2,155万円(315万円+1,840万円) 【失敗例①】「取得者ごとの相続税の比較」 取得者の違いにより相続税に345万円(2,500万円▲2,155万円)の差が生じます。 結果的に子どもが実家の自宅を取得した場合には2次相続で母親から相続する遺産総額が少なくなるため、事例のケースでは実家を1次相続で子どもに相続させる方が結果的に相続税負担が少なく済むことになります。 <税理士の視点👉失敗例①まとめ> 失敗例①のケースでは「子どもが実家の自宅を取得する」だけでなく父親の遺産を母親は一切取得せず、全ての遺産を子どもが取得することで相続税負担が大きく軽減されます。 母親が父親の遺産を取得するとその取得した分が2次相続で再度相続税の対象となってしまうからです。2次相続において小規模宅地等の特例など相続税を減額できるケースはまだしも減額できないケースは特に2次相続の負担が重くなります。 父親の遺産を母親が一切取得しないケースを見ていきましょう。 「子どもが実家の自宅を含めて遺産を全て取得した場合(母親は一切取得しない)」 ・(父:1次相続)相続税 630万円 ・遺産総額 1億円 (※1)小規模宅地等の特例については適用不可 (※2)配偶者の税額軽減についても適用不可 ・(母:2次相続)相続税 770万円 ・遺産総額 1億円 ・トータル相続税 1,400万円(630万円+770万円) 父親の遺産を母親は一切取得しないことで相続税負担が大きく軽減します。 (まとめ) 配偶者の税額軽減は、1億6,000万円(又は法定相続分のうち多い金額)まで配偶者の相続税がかからないことになるため有効に活用すべきですが、1次相続(父親の相続)だけでなく2次相続(母親の相続)も踏まえて特例を活用することが重要です。 失敗例①のケースでは小規模宅地等の特例を考慮しなくても、母親が財産を一切取得しないことで、1次・2次相続全体の相続税を大きく軽減させる結果となりました。 2-2【失敗例②】母親が自宅を取得すると相続税の基礎控除を超えてしまう場合 父親及び母親の遺産総額がいずれも基礎控除額(注)以下の場合に母親が自宅を取得することで母親の相続時に相続税が発生してしまうケースがあります。 実家の自宅を取得するのが「母親」の場合と「子ども」の場合に分けて相続税の発生の有無を確認していきます。 (注)基礎控除額:相続税では、すべての人に共通して使える「非課税ライン」である基礎控除があります。 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 【失敗例②】 (親族図) (「父」財産構成:遺産の総額:4,000万円) ①実家の家屋:1,000万円 ②実家の土地:3,000万円 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円 (「母」財産構成:遺産の総額:4,000万円) ①預貯金:4,000万円 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 【失敗例②】「母親が実家の自宅を取得した場合」 ・(父:1次相続)相続税 0円 ・遺産総額 1,600万円(4,000万円▲2,400万円) (※1)小規模宅地等の特例について▲2,400万円適用可能 ・(母:2次相続)相続税 470万円 ・遺産総額 8,000万円(4,000万円+4,000万円[父から相続した家屋・土地]) (※2)小規模宅地等の特例については適用できません。 ・トータル相続税 470万円(0円+470万円) 【失敗例②】「子どもが実家の自宅を取得した場合」 ・(父:1次相続)相続税 0円 ・遺産総額 4,000万円 (※1)小規模宅地等の特例については適用できません。 ・(母:2次相続)相続税 0円 ・遺産総額 4,000万円 ・トータル相続税 0円 【失敗例②】「取得者ごとの相続税の比較」 取得者の違いにより相続税に470万円の差が生じます。 そもそも遺産額が基礎控除額以下の場合、母親が自宅を取得すると2次相続で相続税が発生してしまうことがあります。1次相続で子どもに相続させることで相続税の発生を防ぐことができます。 第3章 自宅を「母親・子ども」が相続する方法・注意点【Q&A】 ここまでの具体例・失敗例でご紹介した相続税の負担以外の部分を確認します。 そもそも自宅を「母親」「子ども」が単独で取得するのが難しい場合の遺産分割の方法や自宅を売却した場合の特例、その他認知症リスクへの対策など実務で特に重要となる論点にしぼり、一問一答形式でご紹介します。 【Q&A】 Q1:遺産分割の割合は法定相続分じゃないとダメでしょうか? A1: 遺産分割の方法は相続人全員の同意により自由に取り決めることが可能です。 相続人が母・子2人の場合に法定相続分(母:1/2、子:各1/4)で必ず分割しなければならないわけではありません。 Q2:遺産はほぼ実家である自宅のみです。公平に分割するために共有名義(1/3ずつなど)にするのはどうでしょうか? A2: 公平に分割できないから「とりあえず共有名義にしよう」と安易に決めてしまうのは危険です。将来、重大な問題が生じることがあります。 <事例>自宅を兄弟3人が共有したとします。 その後、兄弟の誰かが亡くなると、持分はその人の配偶者や子へ承継され、共有者がどんどん増えていきます。 → 5人 → 10人 → 20人と増えるケースも実際に起こっています。 不動産の共有は「将来の争いの火種」であり、専門家としてはおすすめしません。 ただし、近日中に売却する予定がある場合には「共有取得」や「(注)換価分割」による遺産分割を検討することも良いでしょう。 (注)換価分割(かんかぶんかつ) 不動産を売却し、現金で平等に分ける方法です。(共有取得とは異なり遺産分割協議時点で売却することが確定している場合にとれる方法です。) 将来のトラブルを避けるために「いっそのこと売却して現金で分けたい」という家庭に向いています。 (注意点)売却まで時間がかかる場合もあります。 Q3:遺産はほぼ実家である自宅のみです。自宅を取得する人とそれ以外の人で公平に遺産分割はできませんか? A3: (注)代償分割による遺産分割の方法があります。 (注)代償分割(だいしょうぶんかつ) 不動産を相続した人が、他の相続人に「代償金」を渡す方法です。 実務上、よく使われる方法です。 例:母親が実家を取得 → 代わりに他の相続人に母親保有の預貯金を支払い、バランスを取る。 (注意点)母親に資金力が必要です。 Q4:代償分割により母親が自宅を取得したいのですが、支払う資金が足りません。自宅を売却するしかありませんか? A4: 配偶者居住権を設定することで代償分割以外の方法かつ自宅を売却せずに公平な分割を図ることが可能です。 配偶者居住権とは、自宅に住む配偶者に「住む権利(居住権)」を、「それ以外の権利(所有権)」はその他の相続人が取得するという制度です。 自宅に住む母は自宅の所有権を相続しなくても、居住権だけを相続して引き続き住むことができます。 母は配偶者居住権のみを相続し、他の相続人がそれ以外の権利を相続することができるため代償金を支払わず公平な分割を図ることが可能になります。 <税理士の視点👉> (注意点1)配偶者居住権は単独売却できない 例えば配偶者居住権の設定後にバリアフリーのマンションに移りたい、施設に入るために自宅を売却したい際にも配偶者居住権は単独で売却できません。 この場合にとれる方法は配偶者が生前に配偶者居住権を放棄・合意解除することが考えられますが、贈与税又は所得税が課税されます。 (注意点2)配偶者居住権にも小規模宅地等の特例がある 配偶者居住権・それ以外の権利のいずれも小規模宅地等の特例の適用は可能です。 ただし、母親以外の取得者である子どもは同居要件を満たす必要があります。 よって、小規模宅地等の特例を受けられない子どもがそれ以外の権利を取得する場合には配偶者居住権の設定により相続税がいくらになるのか検討する必要があります。 Q5:売却時に使える可能性がある制度は?(Ⓐ同居の場合) A5:自宅に住んでいる相続人が売却した場合はⒶマイホームの3,000万円特別控除(居住用財産の譲渡所得控除)が使えます。 事例:母親が自宅を相続して売却 母親は実家(戸建)に居住中。通院が増え「駅近マンションへ住替え」を検討。 売却益は3,000万円(売却価額▲取得価額) 売却益から3,000万円を控除し、譲渡所得税は0円となる Q6:売却時に使える可能性がある制度は?(Ⓑ別居の場合) A6:自宅に住んでいない相続人が売却した場合はⒷ空き家の3,000万円特別控除(空き家の譲渡所得特別控除)が使えます。 ※相続した実家が空き家の場合に、要件を満たせば利用できる。 事例:子どもが自宅を取得して、空き家のまま売却を検討 母親は数年前に施設へ入居し、父親は生前に実家で一人暮らしで実家が空き家のまま。 相続後3年以内に売却。 <主な要件> ① 建物:昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て。区分所有建物(マンション)ではない ② いずれかを満たすこと:「耐震基準を満たす建物として売る」「耐震リフォームしてから売る」「建物を解体して更地として売る」 ③ 期限:相続開始から 3年を経過する日の属する年の12月31日まで に売却する ④ 売却代金:1億円以下 Q7:売却時に使える可能性がある制度は? (Ⓒその他) A7:Q5、6以外にもⒸ取得費加算の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)が使えます。 上記特例は支払った相続税の一部を「取得費」に上乗せできる制度です。 取得費が増えると、売却益(譲渡所得)が少なくなり、結果として所得税・住民税が圧縮されます。 <主な要件> ①支払った相続税がある ②期限:相続開始から3年10か月以内に売却する ※不動産以外の有価証券などにも適用があります。 <税理士の視点👉> 取得費加算の特例の併用可否について 「Ⓐマイホームの3,000万円特別控除」と「Ⓒ取得費加算の特例」の併用 →併用できます。 「Ⓑ空き家の3,000万円特別控除」と「Ⓒ取得費加算の特例」の併用 →同一の物件に対して併用はできません。 Q8:母親が認知症になった場合のリスクは? A8:「家が動かせない」売却・賃貸・修繕などの法律行為が母親ではできなくなるリスクがあります。 <税理士の視点👉> 認知症になると「法律行為」がほぼできなくなる 認知症などで判断能力が低下すると、売買契約・賃貸契約(貸す・借りる)・リフォーム契約・大規模修繕の同意などの「意思表示が必要な行為」ができなくなります。 <よくある困りごと> 老朽化が進んで建替えたいのに、母の判断能力が低下して同意が取れない 住み替えのために売却したいのに、契約ができず足止め 修繕が必要なのに、所有者としての意思表示ができない 子どもが代わりに手続きしたくても「代理権」がなくてできない こうした状況になると、不動産の運用や管理が完全にストップしてしまいます。 対処するには「成年後見制度」を利用する 母親の判断能力が失われた場合、家族が代理で契約を進めるには家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があります。 しかし、成年後見制度は次のようなデメリットもあります。 <成年後見制度のデメリット> 裁判所への申立てが必要で手続きが煩雑 専門職後見人(司法書士・弁護士)が就任すると、毎月の報酬が発生 財産の管理はすべて後見人の判断になり、家族が簡単に自由に動かせない 不動産の売却などは裁判所の許可が必要になり、スピード感がない つまり、実務的にはとても負担の大きい制度です。 (対策)認知症への備えとして「家族信託(民事信託)」という選択肢もある リスクを避けるため、母親が元気なうちに「家族信託(民事信託)」を設定することも、近年多く採用されています。 家族信託の仕組みはシンプルに言うと次のとおりです。 (1)母=「委託者(財産を預ける人)」 (2)子=「受託者(財産を管理する人)」 (3)母=「受益者(利益を受ける人)」 この関係を信託契約で結び、母の自宅の管理権限を「子」に移す形になります。 <家族信託を使うメリット> 母が判断能力を失っても、委託された子が不動産を売却・賃貸など可能 成年後見制度より柔軟で、家族で運用しやすい 裁判所の管理下には置かれないため、運用の自由度が高い 相続発生後の財産承継(誰に渡すか)まで設計できる ただし、家族信託は判断能力があるうちに、将来の財産管理を子が代わりにできるようにしておく点がポイントです。また「設計が複雑」なため、専門家のサポートが必要です。 Q9:自宅を取得した子どもが先に亡くなった場合のリスクは? A9:自宅の所有権を有する子どもが亡くなった場合、その所有権は子の配偶者・子の子(母親にとって孫)へ移ります。 そうすると、法的には母親の同意を得なくても、子の配偶者・子の子は自宅不動産を売却できてしまうことになり得ます。もちろん、母に使用貸借又は賃貸借により居住する権限が認められる可能性もあり、その場合買い手がつきにくくなりますが、いずれにしろ母の住む権利を明確にしていないと、生活基盤が不安定になります。元の家族の関係によってはトラブルに発展するリスクがあります。 (対策)配偶者居住権、遺言や家族信託で事前に設計しておく 第4章 まとめ いかがだったでしょうか。 第1章では、父親が亡くなった後は誰が自宅を取得すべきかについて「母親」または「同居の子ども」が自宅を取得することが良いことを相続税負担の観点より解説しました。 第2章では、母親が自宅を取得しない方が良いケースを失敗例にて解説しました。 「母親がある程度財産を持っている場合」や「(母親が自宅を取得することで)相続税の基礎控除を超えてしまう場合」には相続税がかえって増えてしまうことがあることを確認しました。 第3章では、自宅を「母親・子ども」が相続する方法・注意点を解説しました。 そもそも自宅を「母親」「子ども」が単独で取得するのが難しい場合の遺産分割の方法や自宅を売却した場合の特例を紹介しました。 「母親と子ども」のどちらが自宅を取得すべきか検討する上で一番最初にすべきことは「現状把握」です。 あなたの家族の現状で1次相続・2次相続の相続税がいくらかかるのか本コラム特典の「相続税早見表」を利用してまず確認してみてください。 税金以外の家族の事情も大切です。ただし税金面を事前にクリアにしておくことで大切な部分に目を向けることができるのではないでしょうか。 相続時に急に困ることのないように今日から相続対策を考えてみてくださいね

国際相続サポート

アメリカの相続税(遺産税)を徹底解説|日本との違い・二重課税の防ぎ方【プロが解説】

「アメリカにある財産にアメリカの相続税はかかるのだろうか。」そんなお悩みをお持ちですね。 結論、日本人の場合はほとんどのケースでアメリカの相続税(連邦税としての遺産税)はかからない、というのが実情です。 しかし、アメリカの相続税のルールは日本の相続税のルールとは全く異なります。 もし、アメリカの相続税の申告・納税義務があるにも関わらずこれを怠ると、ペナルティの対象となるため、正確な対応が求められます。 また、税金には申告・納税の期限があります。海外の税金については知らずにこの期限を過ぎてしまい、その対応に時間的にも金銭的にも苦労を強いられるケースが多いのが現実です。 当記事を通して、読者の皆様にアメリカの相続税のルールについて知っていただき、ご自身にアメリカの相続税はかかるのか、また、どのように対応すべきかの判断をする際の一助となれば幸いです。 アメリカの相続税を知り、事前の対処をしていきましょう! 【当記事は2025年1月1日時点の法令に基づき作成しております。】 1章 アメリカの相続税(遺産税)の基本知識 アメリカには相続に関する連邦税として「遺産税」があります。 この遺産税は日本の相続税とは異なり、財産を渡す側である被相続人(亡くなった人)が納税義務者とされています。また、アメリカ市民・アメリカ居住者であるか、アメリカ非居住者であるかにより税金の取扱いが異なります。また、州によっては州税としての遺産税(相続税)が存在します。 1-1 日米の相続税の違い 日本とアメリカの相続税の違いで最も大きなものはその基礎控除額の大きさでしょう。 日本の相続税の基礎控除が3,000万円からであるのに対して、アメリカの連邦遺産税の基礎控除額(2025年分)は1,399万ドルで1ドル150円の為替レートで換算すると約20億円となります。 以下に日本の相続税とアメリカの遺産税との違いを表にまとめました。 ※ 被相続人が日本人の場合には日米相続税条約による特例計算あり ※ アメリカの遺産税の基礎控除額は頻繁に改正されるため注意が必要 1-2 基礎控除額 2025年現在、被相続人がアメリカ市民またはアメリカ居住者の場合のアメリカ遺産税の基礎控除額は1,399万ドルとなっています。また、被相続人がアメリカ非居住者の場合の基礎控除額は6万ドルとなっており、両者には大きな差があります。 日米相続税条約の適用により、被相続人がアメリカ非居住者であったとしても日本人である場合には、アメリカ市民、アメリカ居住者の場合の基礎控除額(2025年は1,399万ドル)を基準とした特例計算が認められています。 具体的には、被相続人の遺産総額のうちアメリカの財産の占める割合に応じた基礎控除額が適用できます。 したがって、被相続人が日本人の場合にはほとんどのケースでアメリカの連邦遺産税は課税されない、というのが実態となります。 なお、このアメリカ遺産税の基礎控除額は毎年のように改正が行われており、実際に遺産税の計算をする際にはその年の基礎控除額の確認が必須となります。 1-3 税率の仕組み(累進課税) 財産が基礎控除額を超えた場合、遺産税が発生することとなり、各種控除後の遺産の金額に税率をかけて遺産税を算出する仕組みとなります。 アメリカの遺産税の税率は以下の表のとおり累進税率となっています。 課税の対象となる遺産が大きくなるほど税率が高くなる仕組みとなっています。 アメリカ遺産税 税率表 最高税率は40%と日本の相続税の最高税率55%よりも低い税率となっています。 1-4 州税として遺産税 アメリカには、連邦税としての遺産税の他に州によっては州税としての遺産税(相続税)が存在します。 例を挙げると、 ・ニューヨーク州 → 遺産税が課される ・ペンシルバニア州 → 相続税が課される ・カリフォルニア州 → 遺産税も相続税も課されない など、課税の有無や方法は州ごとにさまざまです。 連邦税の遺産税はかからない場合でも州税としての遺産税(相続税)はかかる、といった場合もあります。 財産が所在する州の遺産税(相続税)のルールについてもしっかりと確認をする必要があります。 2章 アメリカの遺産税の手続きの流れ アメリカの遺産税の計算、納税までのプロセスは日本とは異なり、特殊な手続きが必要となります。 2-1 プロベート手続きが求められる アメリカの遺産税の計算、納税はプロベートという一連の手続きの中で行われます。 プロベートとは、人が亡くなった際に、その遺産を法的に管理・清算し、最終的に相続人へ分配するまでの一連の裁判手続きのことです。 プロベート手続きは、ある意味遺産税よりもやっかいです。 プロベートが不要な日本では、相続人の話し合いにより誰がどの財産を取得するかを決めます。その内容に基づいて、不動産や預金の名義変更などができます。 しかし、プロベートが必要なアメリカでは、裁判所の監督のもとで、遺産の確定、債務・税金の清算、相続人への分配がされます。そのため、多くの費用(裁判所費用・弁護士費用)と時間(数か月~1年以上)を要することになります。 現実には、アメリカの遺産税はかからないがプロベート手続きは必要になる、というケースが数多くあります。 【「プロベート手続き」についてはこちらの記事をご参照ください】 2-2 申告に必要な書類と提出先・申告納税期限 アメリカで提出する遺産税の申告書とその提出期限等は被相続人の区分に応じて以下のようになっています。 注意すべきは申告・納税期限が被相続人の死亡後9か月以内となっている点で、日本の相続税の申告納税期限である10か月以内よりも短くなっています。事前の手続きにより期限の延長申請を行うことも可能ですので、早めからの対応が肝心です。 また、納税が生じない場合であっても、以下に該当する場合にはIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁、日本の国税庁にあたる機関。)や米国財務省への報告義務が生じます。 3章 アメリカの遺産税を軽減するための対策 これまで見てきたようにアメリカの遺産税とプロベート手続きはとても複雑ですが、この負担を軽減する具体策について確認していきましょう。 3-1 財産を日本へ移す アメリカの遺産税を回避するために最も有効な手段は、財産をアメリカ国外へ移すことです。 アメリカ非居住者である場合、アメリカの遺産税の対象となるのはアメリカ国内の財産のみとなります。 したがって、アメリカ非居住者がアメリカにある財産を全て日本に移せばアメリカの遺産税の心配はなくなることとなります。 また、アメリカに財産はなくなりますので将来のプロベート手続きの心配も無くなります。 3-2 アメリカでの生前贈与 アメリカ非居住者がアメリカにある預金(無形資産)を贈与した場合、アメリカの贈与税はかからないこととなっています。 なお、贈与者が日本人で日本在住である場合等一定の場合には日本の贈与税が発生することとなるので、この点については留意が必要です。 また、贈与したアメリカの財産はご本人の財産でなくなりますので、将来のプロベート手続きの心配はいらないこととなります。 3-3 トラスト(信託)やジョイント(共同所有)の活用 遺産税の対策ではありませんが、アメリカにある財産をトラスト(信託)やジョイント(共同所有)にすることは、プロベート手続きを回避する有効な手段となります。 トラスト(信託)とは、財産を所有している人が信託契約によって信頼できる第三者に持っている財産の運用や管理、最終的な処分までを任せるものです。その契約おいて自分が死亡した時はこの人に財産を渡す、ということを定めておけばプロベートを経ずに財産を移転することができます。 また、ジョイント(共同所有)とは、財産を共同所有にすることです。共同所有者が亡くなった場合にその所有権が残りの共同所有者に移転するため、プロベート手続きが不要となります。代表的なものとしてジョイント・アカウント(共同名義の預金口座)とジョイント・テナンシー(不動産の共同所有)があります。 4章 アメリカの遺産税でよくある注意点 アメリカの遺産税を考える上では日本の相続税だけを考えるだけの場合とは異なる注意点があります。 4-1 日本の相続税との二重課税のリスク アメリカにある財産に対して、日本の相続税とアメリカの遺産税の両方がかかってしまう二重課税のリスクがあります。 当記事を見ていただいている多くの方が該当すると思われる「被相続人(亡くなった人)が日本人で10年以内に日本住んでいたことがあるケース」の場合、日本国外の財産を含む全ての財産に対して日本の相続税がかかることとなります。アメリカに財産があった場合、この財産は日本の相続税の対象となり、かつ、アメリカの遺産税の対象にもなる、ということになります。 この複数カ国による二重課税を排除するために「外国税額控除」という制度があります。 【例】 前提:日本に住んでいる方が、日本に20億円の財産、アメリカに20億円の財産がある状態で亡くなった。 相続人は日本に住んでいる子ども1人。 日本の相続税:全世界の財産(40億円)に対して日本の相続税20億円が発生 アメリカの相続税:アメリカにある財産(20億円)に対してアメリカの遺産税4億円が発生 この場合、全世界の財産にかかる日本の相続税20億円から、外国税額控除によってアメリカの遺産税4億円を差し引き、残りの16億円だけを納めることとなります。 なお、実務上は日本の相続税の申告期限(原則被相続人が亡くなってから10ヶ月以内)までにアメリカの遺産税が確定しないことが多いです。 その場合、日本の相続税の申告期限までに一旦20億円を納税します。 そして、アメリカの遺産税4億円が確定次第、当該4億円の外国税額控除を適用した申告書を再提出(更正の請求手続き)し、4億円の還付を受けることとなります。 4-2 円転時の為替差益の落とし穴 相続した外貨(米ドル)を円に換えたときの税金について注意が必要です。 日本在住の相続人が相続した外貨(米ドル)を円に換えた場合、その金額が、相続開始日(被相続人が亡くなった日)時点の相続税評価額(相続開始日時点のドルベースの残高×相続開始日のTTBレート)よりも大きい場合は、その差額が為替差益として所得税・住民税の対象となります。 この為替差益は雑所得として、所得税計算上の総合課税(累進税率)の対象となり、その所得税・住民税率は合わせて最大約55%となります。 日本の相続税の納税が必要となった場合、日本円での納税が必要となりますので、これに伴って外貨を円転した場合には注意が必要です。 4-3 相続したアメリカの不動産を売却したとき 日本に住む相続人が、アメリカの不動産を売却した場合、その売却益(譲渡所得)の計算は以下のようになります。 不動産の売却益(譲渡所得)の計算 譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除額(適用がある場合)=譲渡所得 相続したアメリカの不動産を相続後すぐに売却した場合、アメリカの所得税は結果的に発生しないことが多いです。 これは、日本の譲渡所得計算上の取得費は被相続人の取得費をそのまま引き継ぐのに対し、アメリカの譲渡所得計算上の取得費は被相続人の死亡日の時価となるためです。 つまり、死亡日の時価(取得費)と売却時点の時価(売却額)が同額であれば譲渡益は生じないこととなります。 ただし、日本居住者がアメリカの不動産を売却する場合は買主によってアメリカの所得税が源泉徴収され、この税金の還付を受けるにはアメリカでの確定申告が必要となるので留意が必要です。 5章 専門家への依頼について アメリカの遺産税への対応を考える上では専門家の協力を得ることが重要です。 次に、いつ、誰に、どのように依頼すべきかを整理します。 5-1 いつ専門家に依頼すべきか 結論、アメリカに財産がありその相続に備える場合、すぐにでも相談すべき、ということになります。 アメリカの遺産税(と日本の相続税)については、財産をお持ちの方が亡くなってからできる対策はほとんどありません。万が一があってからでは遅いのです。 遺産税の節税やプロベート対策を行うならば、生前の対策が必須となります。 5-2 誰に依頼するべきか(弁護士・税理士・CPA) 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)に依頼すべきです。 日本にお住いの方のアメリカの遺産税、相続対策を検討する上ではアメリカの法律だけでなく、日本の法律についても精通している必要があります。両者は密接に関わり合うためです。 また、トラストの設定などアメリカ現地の専門家のサポートが必要となった場合、自分で現地の専門家を探すのは難しく、報酬や支払いタイミングの交渉も容易ではありません。相場感がないまま契約すると、通常より高い金額になるリスクもあります。 国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)であれば、現地の信頼できる専門家とネットワークを持っていることが多く、このようなリスクも軽減できます。 5-3 依頼するときに必要な情報 相談する際は、以下の情報があれば専門家においてスムースな対応が可能となります。 ・ご自身の国籍、居住歴、財産に関する情報 ・ご相続人様の人数、続柄、国籍、ご年齢、居住歴の情報 ・今後のライフプラン ・資産承継のご意向 相続対策はご本人の状況に応じたオーダーメイドのプランニングをすべきものとなります。 5-4 費用の目安 遺産税が発生する場合のアメリカの専門家の報酬は、日本の専門家よりも高額になることが多いです。 主な報酬形態は「遺産総額の○%(例:2〜5%)」、「タイムチャージ制(時間あたり○ドル)」のいずれかです。 提示された報酬額が現地の相場として高額なのか妥当なのかについては検討をする必要があります。 海外の専門家から相場よりもずっと高い報酬の提示を受けたり、実際に契約をした後に連絡がない(レスポンスが非常に悪い)、というのはよくあるトラブルです。 通常、日本の信頼できる専門家からのアメリカの専門家の紹介を受ければそのような心配は少なくなります。なぜならば、そのようなアメリカの専門家は紹介元である日本の専門家と普段から一緒に仕事をしており、その実績に基づいて安心して仕事を任せられることが通常であるからです。 6章 アメリカに財産があり、お困りの場合はぜひ税理士法人マインライフへご相談ください アメリカに財産があり、アメリカの遺産税やプロベート対策が必要かもしれない・・・。 そのような難しいケースでも、弊社には最適なサポート体制が整っています。 税理士法人マインライフは、新宿・津田沼を拠点に、相続・国際相続の専門家として豊富な実績を持つ少数精鋭の税理士法人です。 年間数百件の相続税申告を担当しており、経験豊富な税理士が必ず最初から最後まで対応します。 マインライフが選ばれる理由 「アメリカの財産をどうしたらいいのかわからない・・・。」と感じている方は、ぜひ税理士法人マインライフへご相談ください。 初回面談は無料です。ご状況をお伺いし、今すぐできる最善の方法をご提案いたします。 7章 まとめ いかがでしたでしょうか。 アメリカの遺産税の制度には日本の相続税とは異なる点が多々ありますがそのポイントは以下の通りです。 ・日本人の場合はアメリカの連邦遺産税はかからないことが多い(日米相続税条約により基礎控除が多額となるため) ・アメリカの連邦税としての遺産税はかからなくとも、州税としての遺産税がかかることがあるので注意が必要 ・アメリカの遺産税の申告・納税期限は亡くなってから9ヶ月以内(延長制度あり) ・通常、アメリカの財産を相続する場合はプロベート手続きが必要となり、コストと時間がかかる ・遺産税対策やプロベート対策としてアメリカにある財産を日本へ移すことは有効 ・アメリカの遺産税・プロベート対策は早期に国際相続に精通した日本の専門家(税理士や弁護士)に相談した方が良い ・外国税額控除(二重課税の排除)や円転時の為替差損益等、国際相続には多くの税務上の注意点がある ・アメリカにある財産で困ったら「税理士法人マインライフ」へ! 相続対策はいつから取り組み始めるかで結果に大きな違いを生みます。 早ければ早いほど、大きな効果を得ることができるのです。 これはアメリカにある財産についても同じことが言えます。 将来の相続に備えて、今できることをひとつずつ着実に行っていきましょう。

Voice

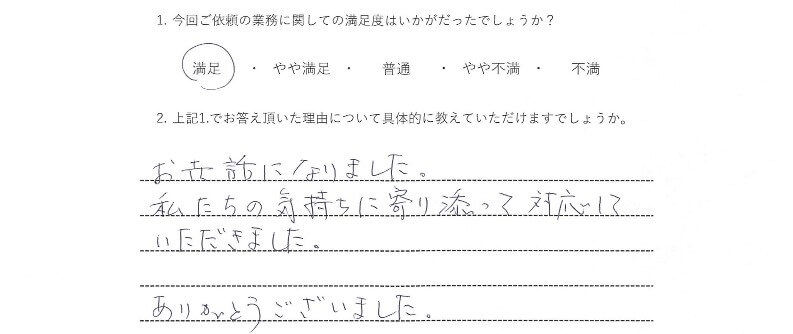

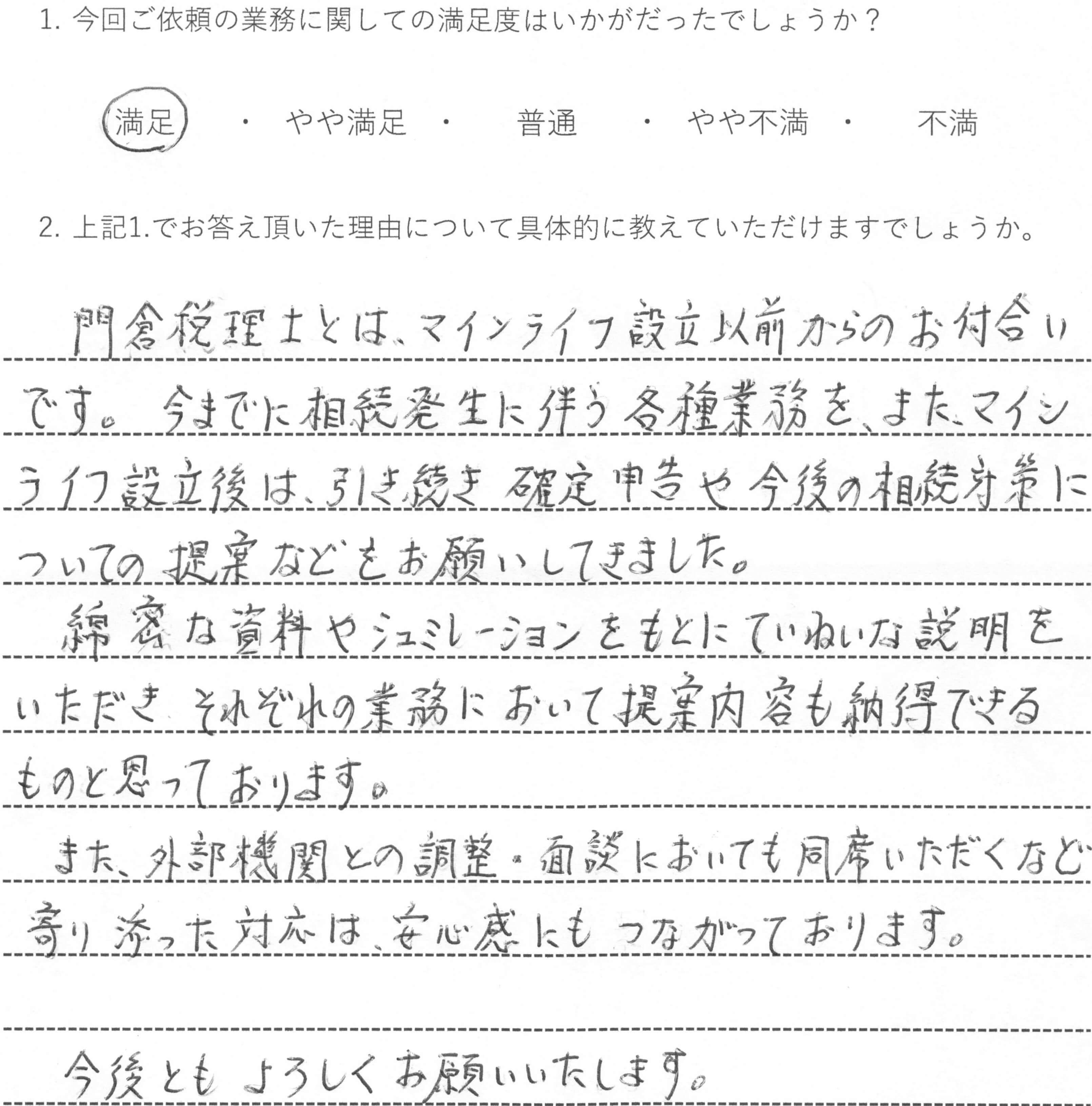

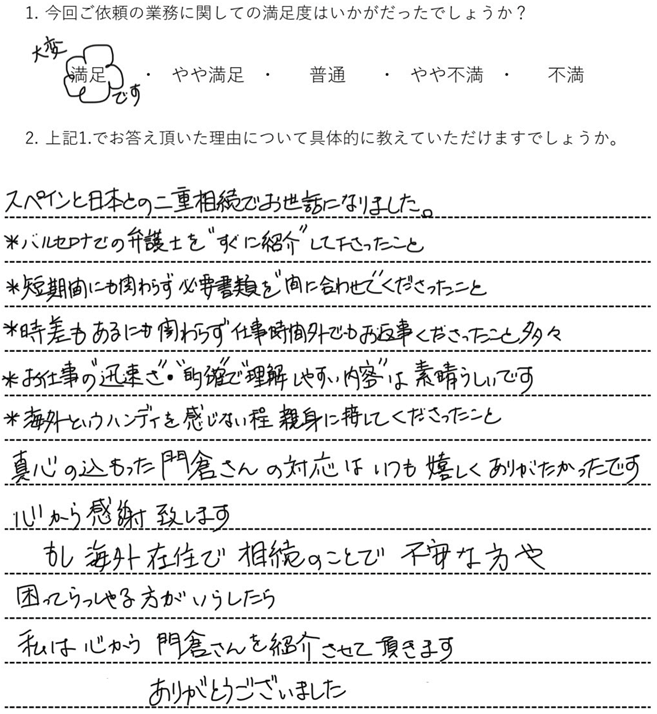

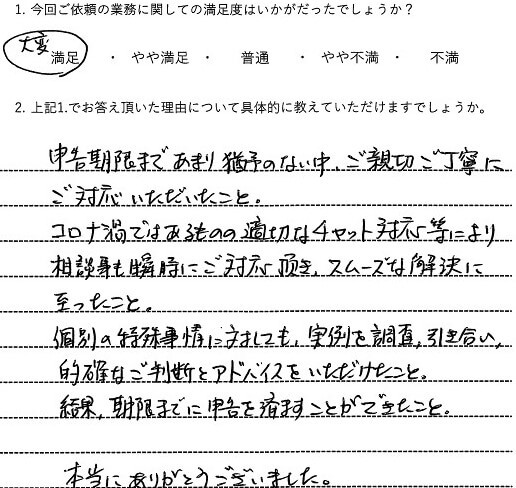

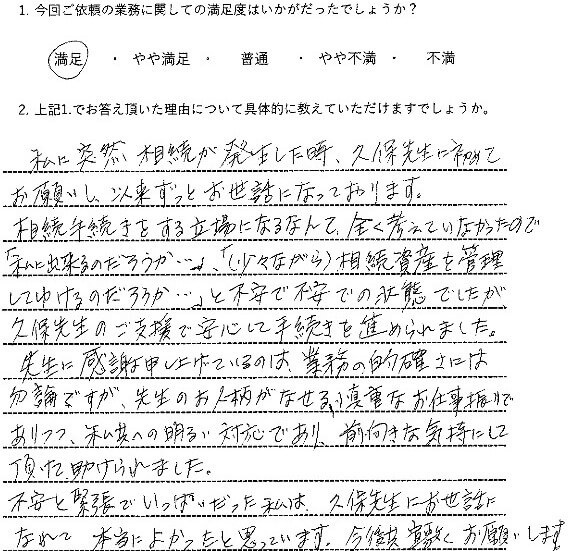

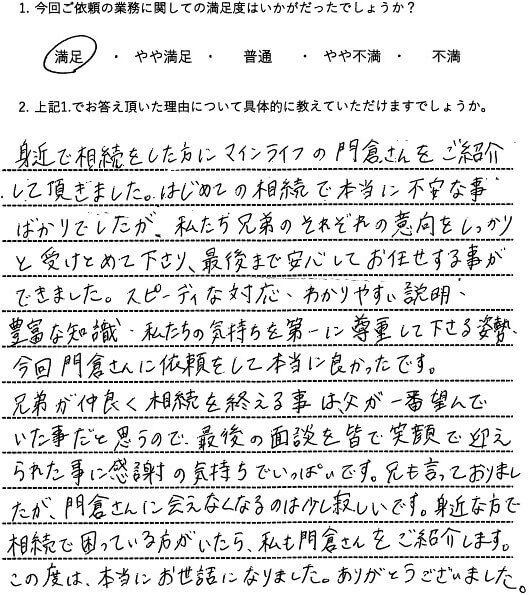

お客様の声

弊社にご依頼いただいたお客様のご感想です。

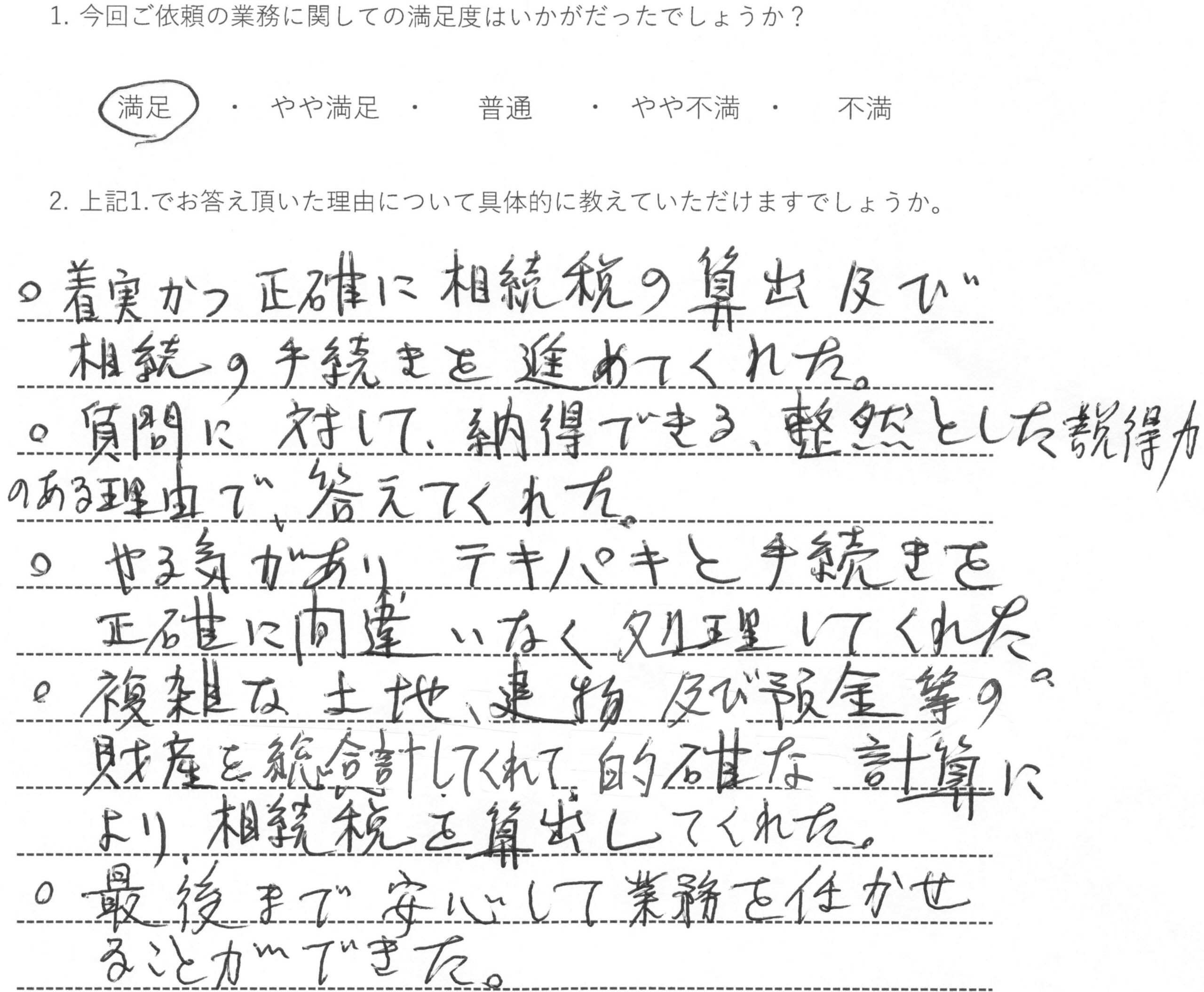

相続税申告

「着実かつ正確に相続税の算出・手続きを進めてくれた」

神奈川県・70代・男性

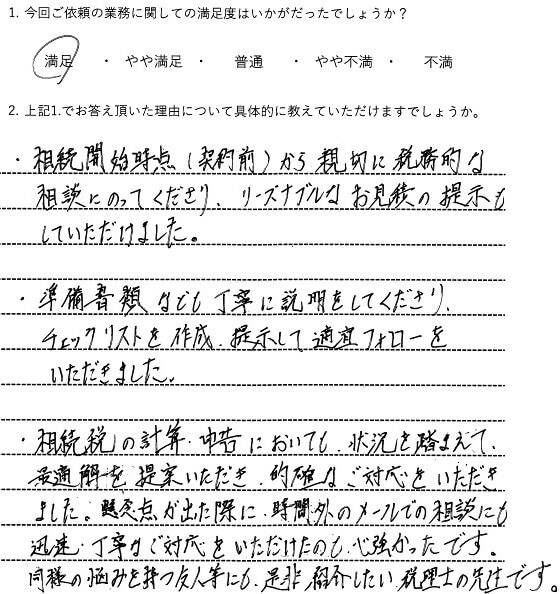

相続税申告

「同様の悩みを持つ友人にも是非紹介したい先生です」

神奈川県・50代・男性

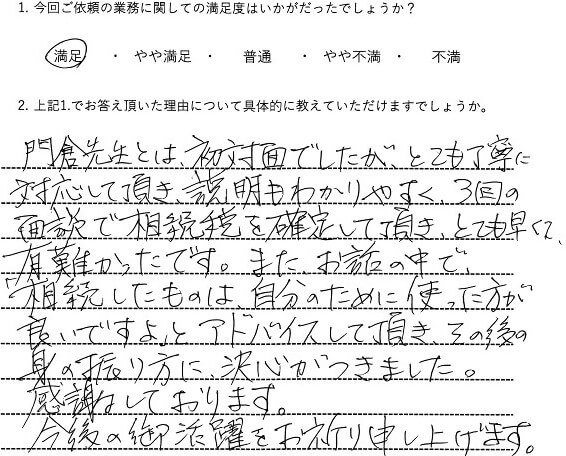

相続税申告

「その後の身の振り方に決心がつきました」

埼玉県・60代・女性

相続税申告

「私たちの気持ちに寄り添って対応していただきました」

神奈川県・70代・女性

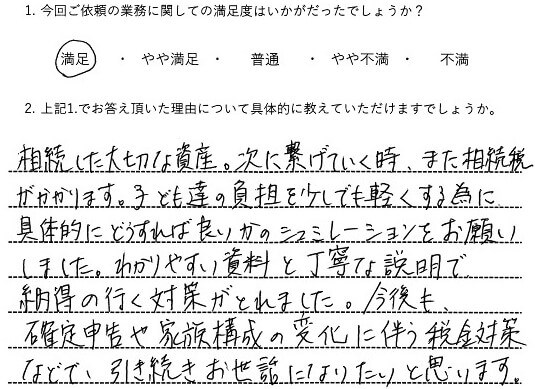

相続対策

「綿密な資料やシミュレーションをもとに丁寧な説明をいただき提案内容も納得」

神奈川県・60代・男性

相続税申告

「短期間かつ時差があるにもかかわらず必要書類を間に合わせてくれた」

スペイン(バルセロナ)・50代・女性

相続税申告

「コロナ禍、申告期限まで猶予のない中ご親切ご丁寧に対応いただいた」

千葉県・50代・男性

相続税申告

「業務の的確さはもちろん、明るい対応で前向きな気持ちにしていただけて助けられました」

埼玉県・70代・女性

相続対策

「相続した大切な資産を次に繋げていくために、納得のいく対策がとれました」

東京都・50代・女性

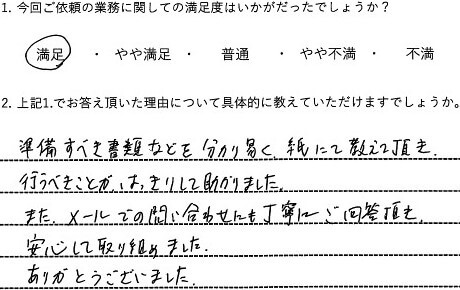

相続税申告

「準備すべき書類などをわかりやすく教えていただき、行うべきことがはっきりした」

東京都・50代・男性

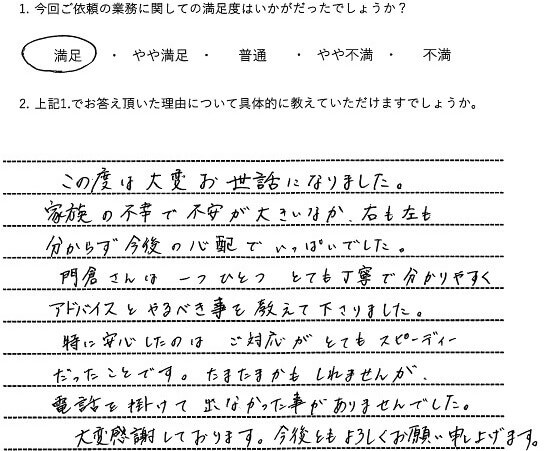

相続税申告

「対応がとてもスピーディーだった」

神奈川県・30代・男性

相続税申告

「最後の面談を皆で笑顔で迎えられた」

神奈川県・30代・女性

FAQ

よくあるご質問

お客様からいただくことが多いご質問についてまとめています。

Q.

初回相談は無料ですか?費用はいつ、どのように発生しますか。

はい、初回相談は無料です。

まず(対面/オンラインで)状況をお聞きし、業務内容・進め方・お見積書をご案内します。

内容にご同意いただきご契約後に着手し、以降はお見積書どおりの費用がかかります。

追加の作業が必要になりそうなときは、事前にご説明し、あらためてお見積りします。

お客様のご同意なしに費用が発生することはありませんのでご安心ください。

Q.

海外在住の日本人ですが、対応可能ですか。

大丈夫です。

日本の相続税は、海外在住でも課税される場合があります。

当法人はZoomによるウェブ面談の対応もしておりますので、海外からのご相談も可能です。

必要に応じて海外の弁護士・公証人・会計士とも連携します。

Q.

依頼する必要があるかどうかも分からないのですが、この段階で相談しても大丈夫ですか。

もちろんです。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。

特に国際相続は書類集め・翻訳・各国の手続き調整に時間がかかります。

早い段階で論点整理とスケジュール作りをしておくと安心です。

Q.

海外にある財産の相続手続きは、どこから始めればよいですか。

まずは情報の整理からです。

財産の種類・所在国・名義などを確認し、国ごとに必要な手続きをチェックします。

たとえば米国の財産は内容によって、裁判所を通す手続き(プロベート)や金融機関ごとの書類が必要になることがあります。

当法人が現地の弁護士や金融機関と連携しながら進めます。

Q.

海外で作成した遺言書は、日本でも有効ですか。

有効と認められる可能性があります。

遺言の形式は、作成した国や本国のルールを満たせば有効になることがあります。

ただし、日本での手続き(登記や銀行)には翻訳や認証(アポスティーユ等)が必要になる場合があります。

個別の内容を確認したうえでご案内します。

Q.

海外の財産の手続きはどうなりますか。

海外の財産は、原則としてその国での手続きが必要になります。

また、遺産が海外の財産だけでも日本の相続税の申告が必要になる場合があります。

一方、名義変更や解約は財産がある国のルールで行う必要があり、現地の手続き(プロベート・公証・銀行手続き等)が求められることもあります。

当法人が、日本側の申告と海外側の手続きの段取りをまとめてサポートいたします。