「どうせ渡す(受け取る)なら、合法に・シンプルに・ムダなく。」

今年から贈与を始める方も毎年贈与を行っている方もそう考えているかもしれません。

本記事は、「贈与税がかからない(または申告不要になる)制度・特例」を、プロの視点で使い方やNG例、証憑の残し方まで一気に整理しました。

以下に8つのテクニックの一覧表を添付します。

| テクニック | 対象となる贈与(援助) | 手続き | 金額の上限 | チェックリスト |

| ①生活・教育・医療・冠婚葬祭の 「都度払い」 | 扶養義務者から被扶養者への援助 | なし | 社会通念上適当と認められる金額 | □ 扶養義務者からの援助ですか。 □ 必要な都度渡している又は扶養義務者が直接振り込んでいますか。 □ 使ったことが分かる証拠(領収書や振り込んだことが分かる通帳)を残していますか。 □ 生活費を負担する場合には社会通念上適当と認められる内容・金額ですか。 □ 香典・祝金は社会通念上相当な金額ですか。 |

| ②暦年課税の年間110万円の基礎控除 | 通常の贈与(制限なし) | 110万円を超えると贈与税申告が必要 | 暦年で110万円(申告不要の場合) | □ (申告をしない場合)その年の受け取った金額の合計が110万円以下ですか。 □ 受贈者(受け取った人)単位で判定をしていますか。 □ 贈与契約書を作成しましたか。 □ 受贈者が受取った財産を管理していますか。 |

| ③相続時精算課税制度を利用する | 60歳以上の父母(祖父母)から 18歳以上の子(孫)への贈与 | 「相続時精算課税選択届出書」を 初回適用時に税務署へ提出 | 累計2,500万円 (毎年110万円の基礎控除あり) | □ 初回適用時に選択届出を期限内に提出しましたか。 □ (申告をしない場合) その年に特定贈与者から受け取った金額の合計が110万円以下ですか。 □ 複数特定贈与者の年は110万円を按分して計算していますか。 |

| ④夫婦間の「居住用不動産の配偶者控除」 | 婚姻20年以上の夫婦間の 居住用不動産又はその取得資金の贈与 | 適用時に贈与税申告が必要 | 2,000万円 (暦年贈与の基礎控除と併用で2,110万円) | □ 婚姻20年以上の夫婦間の贈与ですか。 □ 贈与する不動産又は不動産の取得資金の対象は居住用ですか。 □ 翌年3月15日に贈与を受けた者が現実に居住をしていますか。 □ 過去に同じ配偶者から「居住用不動産の配偶者控除」を受けたことはありませんか。 □ 一定の添付書類(戸籍謄本等)を添付して贈与税申告書を提出しましたか。 |

| ⑤住宅取得等資金の贈与非課税 | 直系尊属(父母・祖父母など)からマイホーム取得・新築・増改築の 対価に充てるための資金(住宅取得等資金)の贈与 (受贈者:18歳以上、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下) | 適用時に贈与税申告が必要 | 省エネ等住宅=1,000万円 その他の住宅=500万円 | □ 特例の適用期間内(〜2026年12月31日)の贈与ですか。 □ 省エネ等1,000万円の枠を使う場合には証明書類を添付していますか。 □ 贈与を受けたお金は全て住宅の取得資金に充当しましたか。 □ 翌年3月15日までに申告・入居の期限を守っていますか。 |

| ⑥教育資金の一括贈与 | 直系尊属(父母・祖父母など)から子や孫への教育資金の贈与 (受贈者:30歳未満、前年の合計所得金額が1,000万円以下) | 金融機関での専用手続が必要 | 累計1,500万円 (「学校等以外」への費用は累計500万円) | □ 現行制度の期限内(~2026年3月31日)に教育資金口座の開設等と非課税申告書の提出を行いましたか。 □ 受贈者は30歳未満・前年所得1,000万円以下、贈与者は直系尊属ですか。 □ 領収書の提出期限(支払日から1年以内又は翌年3月15日)を守っていますか。 |

| ⑦結婚・子育て資金の一括贈与 | 直系尊属(祖父母、父母)から子・孫への結婚・子育て資金の贈与 (受贈者:18歳以上50歳未満、前年の合計所得金額が1,000万円以下) | 金融機関での専用手続が必要 | 累計1,000万円 (結婚関係費は300万円が上限) | □ 現行制度の期限内(~2027年3月31日)に専用口座開設・拠出と非課税申告書の提出を済ませましたか。 □ 受贈者は18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下ですか。 □ 費目の線引き(婚礼・家賃等・引越/不妊治療・妊娠・出産・産後ケア・子の医療・育児)と対象外の費目は国税庁HP等で確認しましたか。 |

| ⑧障害者への贈与信託 | 親や親族など個人から特定障害者への贈与 | 金融機関での専用手続が必要 | 特別障害者=6,000万円 その他の特定障害者=3,000万円 | □ 受益者が「特定障害者」(特別障害者または障害者のうち精神に障害がある方)に該当するか、証明書類で確認しましたか。 □ 信託設定日までに受託者経由で「障害者非課税信託申告書」を税務署へ提出していますか。 □ 払出しの使途が生活・療養の範囲に収まっており、居住用不動産の取得など不可の支出を計画していませんか。 |

グレーな“抜け道”は扱わず、正しい運用だけを紹介します。

贈与税では、近年大きな改正もありその論点も含めて記載しています。

税制は改正が続くため、利用する際には最新の国税庁HPの情報をご確認ください。

目次

第1章 生活・教育・医療・冠婚葬祭の「都度払い」は原則非課税

意外と知られていませんが、親や祖父母などの扶養義務者※からの生活費・教育費は、通常必要な範囲(金額)で必要な都度に支払されるなら、贈与税の対象となりません。

※ 扶養義務者とは具体的には次の者をいいます。

①配偶者

②直系血族(祖父母や両親、子供、孫など)及び兄弟姉妹

③家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族(金銭を受けた者から見ておじ、おば、甥、姪など)

④三親等内の親族で生計を一にする者

また、医療費や妊娠・出産費、香典・祝金など社会通念上相当な金品も同じように贈与税の対象となりません。

ただし、誤った理解をしていると課税対象になることもあるので次のポイントに注意してください。

1-1ポイント

(1)【必要となった都度贈与を行い、使ったことが分かる証拠を残す】

最大のポイントは、必要となった都度贈与を行い、必ず使ったことが分かる証拠を残しておくことです。

例えば毎月10万円の教育費が必要な場合に、一括して1年分の120万円を渡してしまうと預金・投資・不動産購入に転用していると見られる可能性があり贈与税の課税対象になります。

実務的には、疑われないためにも直接親や祖父母から支払先に振り込んでしまった方が安心です。

(2)【生活費を負担する場合、社会通念上適当と認められうる内容・金額か】

扶養義務者が生活費を代わりに支払う場合には、社会通念上適当と認められる内容・金額である必要があります。

例えば下記のような質問を受けることがあります。

「すでに就職をしていて十分な稼ぎがあり離れて暮らしている子供がいるが、生活費を負担しても贈与にならないか。」

結論としては、この場合は「贈与として課税対象になる可能性が高い」です。

子供に高額な所得があるような場合に、生活費として家賃等を負担するのは社会通念上適当と認められ

ないと考えられるからです。

なお、根拠として国税庁の資料の中には下記のような記載があります。

『扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合に、贈与税の課税対象とならない「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいい、通常の日常生活を営むのに必要な費用に該当するかどうかは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲かどうかで判断することとなります。 』

出典「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」国税庁

1-2チェックリスト

□ 扶養義務者からの援助ですか。

□ 必要な都度渡している又は扶養義務者が直接振り込んでいますか。

□ 使ったことが分かる証拠(領収書や振り込んだことが分かる通帳)を残していますか。

□ 生活費を負担する場合には社会通念上適当と認められる内容・金額ですか。

□ 香典・祝金は社会通念上相当な金額ですか。

第2章 暦年課税の年間110万円の基礎控除(申告不要)

贈与税の原則的方法である暦年課税制度では年間(毎年1月1日から12月31日)110万円までは申告・納税ともに不要になります。

具体的な計算としては、受贈者本人がその年にもらった合計額から110万円を差し引き、残額だけに贈与税がかかります。

したがって、年合計110万円以下は非課税かつ申告が不要になります

2-1ポイント

(1)【判定は「贈与者ごと」ではなく「受贈者1人・年合計」で行う】

110万円の判定は贈与者(渡した人)ごとではなく、受贈者(受け取った人)ごとに年合計の金額で行います。

例えば祖父から100万円、祖母から100万円の200万円を1年間で受け取った場合

「祖父、祖母からそれぞれ110万円以下の金額をもらったので申告・納税はいらない」というのは誤りになります。

自分が受け取った年合計で110万円以下か判定することになるので、この場合1年間で200万円受け取っており、贈与税の申告・納税が必要になります。

(2)【贈与契約書など贈与の証拠を残す】

贈与は口頭でも成立しますが、後日のトラブルや税務調査に備え、「だれが・いつ・何を・いくら・どの方法で渡したか」が客観的に分かる資料を必ず残しましょう。

最も確実なのは、贈与の都度に贈与契約書を作成し、実際の資金移動は口座振込で行い、通帳や振込明細を保存する方法です。

なお、贈与を成立させるには、受贈者が使える状態にしておく必要があるため、通帳や印鑑なども受贈者が管理しておく必要があります。未成年者への贈与は、受贈者(受け取る人)名義の口座を用意し、法定代理人(原則:父母)が管理していれば大丈夫です。

また、暦年贈与を継続する場合でも、毎年の贈与ごとに契約書と振込記録を残すことが大切です(最初から複数年分を約束する書き方は避けてください)。

以下に金銭を贈与した場合の贈与契約書のひな型を添付しますのでご活用ください。

なお、第3章以降の贈与についても金銭を贈与する場合にはご活用いただけます。

2-2チェックリスト

□ (申告をしない場合)その年の受け取った金額の合計が110万円以下ですか。

□ 受贈者(受け取った人)単位で判定をしていますか。

□ 贈与契約書を作成しましたか。

□ 受贈者が受け取った財産を管理していますか。

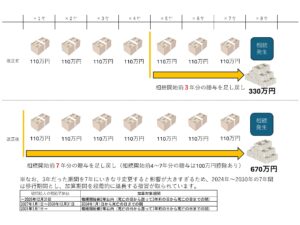

コラム:相続対策で贈与する場合には生前贈与加算の改正に注意

相続対策として贈与を検討されている方は、令和6年以降から適用される改正にご注意ください。

贈与をする方の中には、贈与者(渡す人)の財産が多く将来の相続税を減らすために贈与をするという方も多いかと思います。

ただし、贈与した財産が全て無条件に相続税から控除されるわけではありません。

令和6年の改正以前でも贈与した財産のうち、相続開始前3年以内に相続で財産を受け取る者に行った贈与については、相続財産に足し戻して相続税の計算をする必要がありました。

これを一般的に生前贈与加算といいます。

この生前贈与加算制度ですが、令和6年以降の暦年贈与は相続開始前7年以内の贈与が原則加算されることになりました。

また、相続開始前7年以内で3年を超える部分について総額100万円まで加算除外される取り扱いがされます。

第3章 相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税は、贈与時の負担を軽くしつつ最終的に相続時に合算して精算する仕組みです。

具体的には「累計2,500万円まで贈与税がかからずに贈与することができるが、将来の相続時には相続財産に足し戻して相続税を計算する」という制度です(2,500万円超の金額には一律20%の贈与税がかかります)。

この制度を利用するためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。

・贈与者が60歳以上で受贈者18歳以上の直系卑属(親と子や祖父母と孫などの関係)の組合せである(年齢は贈与年1月1日現在)

・相続時精算課税を初めて使う年は、翌年2月1日~3月15日(贈与税の申告期間)に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出して選択の意思表示をする

なお、改正があり令和6年以降は年110万円の基礎控除が設けられ、110万円を超える贈与をした場合に累計2,500万円に加算されていきます。

改正前は、相続時精算課税制度を選択した後の贈与については、110万円以下の少額であっても贈与税の申告が必要であり、すべて2,500万円の特別控除枠に算入されるとともに、相続時にはその全額を足し戻して相続税を計算する必要がありました。

一方、改正により令和6年1月1日以後の贈与からは、年間110万円以下の贈与については申告が不要となり、この部分は2,500万円の特別控除枠にも算入されず、相続時にも足し戻されないことになりました。

3-1ポイント

(1)【贈与者ごとに選択が肝】

相続時精算課税は「贈与者ごと(父・母・祖父母など)に選択」する制度です。

ある贈与者についてこの制度を一度選択すると、その同じ贈与者(=特定贈与者)から将来受ける贈与は、以後すべて相続時精算課税で処理されます。

他方、別の贈与者については暦年課税を使うなど、贈与者ごとに使い分けが可能です。

例えば、父は相続時精算課税、母は暦年課税ということが可能ということになります。

(2)【同一年に複数の特定贈与者がいる場合、年110万円は受贈者単位で按分】

令和6年以降、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が導入されました。

ただしこの110万円は「贈与者ごと」ではなく「受贈者1人あたり・年合計」の枠です。

したがって、同一年に祖父と祖母の双方で相続時精算課税を選択して贈与を受けた場合、110万円は両者の金額の割合で按分して各贈与から控除します。

例えば、同年に祖父から600万円・祖母から400万円(ともに相続時精算課税制度を選択)の贈与を受けたなら、110万円は祖父66万円・祖母44万円に按分して各贈与から控除することになります。

そのうえで、2,500万円の特別控除は贈与者ごとに累計で適用します。

(3)【選択後は同一贈与者について暦年課税へ戻れない】

一度、その贈与者について相続時精算課税を選択・適用すると撤回不可です。

以後、その同一贈与者からの贈与はずっと相続時精算課税となり、暦年課税へ変更できません。

制度選択は将来の贈与計画や相続時の足し戻し(相続時精算課税は基礎控除を超える金額は期間制限なく加算)まで見据えて決めるのが安全です。

(4)【基礎控除の110万円は、足し戻しされない】

暦年贈与は生前贈与加算制度により、基礎控除の年間110万円以下の贈与でも相続開始前7年以内の贈与は原則相続財産に加算されます。

しかし、相続税精算課税は、基礎控除の110万円以下の贈与は相続開始前7年以内の贈与でも加算されません。

3-2チェックリスト

□ 初回適用時に選択届出を期限内に提出しましたか。

□ (申告をしない場合) その年に特定贈与者から受け取った金額の合計が110万円以下ですか。

□ 複数特定贈与者の年は110万円を按分して計算していますか。

コラム:改正後、「暦年課税」と「精算課税」—どちらが有利?

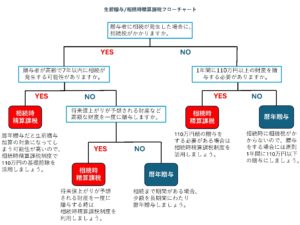

第2章の暦年贈与と第3章の精算課税制度どちらを使うべきか悩んでいる方も多いかと思います。

お子様に贈与することを前提に一般的な考え方を以下のフローチャートでまとめましたのでご活用ください。

まず、将来相続税がかかる場合と将来相続税がかからない場合で大きく分かれます。

将来相続税がかからない場合には、将来相続の際に財産を受け取れば無税で財産を受け取れるので、贈与する場合も1年間の贈与額は110万円以下にして贈与税がかからないようにした方がよいです。

ただし、どうしても110万円超の財産を一度に贈与する必要がある場合には、相続時精算課税制度を利用しましょう。

将来相続税がかかる場合には第2章のコラムで解説した生前贈与加算の影響を考慮する必要があります。

将来相続が7年以内に発生しそうであれば、暦年贈与しても相続時に足し戻しになってしまうため、相続時精算課税制度を使って贈与をして令和6年の改正で新設された相続時精算課税制度の基礎控除110万円を活用しましょう。

例えば、相続開始の前年に110万円を贈与した場合、暦年贈与であれば生前贈与加算の対象になりますが、相続時精算課税制度で贈与していれば基礎控除以下なので足し戻しの対象になりません(相続時に財産を相続しないお孫様への贈与の場合には、生前贈与加算の対象にならないので暦年贈与で大丈夫です)。

将来の相続までまだ相当の期間がある場合には、暦年贈与で少額を長期間贈与するようにしましょう。

ただし、相続対策として将来値上がりが予想される高額な財産(未上場株式や開発前の土地など)を贈与する場合には、相続時精算課税制度で一度に贈与してしまった方が有利です。

なぜなら、暦年贈与で贈与すると高額な贈与税がかかりますし、相続まで保有していると値段が大幅に上がっている可能性がありますが、相続時精算課税制度で事前に贈与しておけば将来相続の際に足し戻す金額は安い贈与時の金額でよいからです。

第4章 夫婦間の「居住用不動産の配偶者控除」(おしどり贈与)

婚姻20年以上の夫婦が、居住用不動産又はその取得資金の贈与を受ける場合、基礎控除110万円に加え最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例を「居住用不動産の配偶者控除」といいます。

なお、2,110万円以下の贈与で全額控除され贈与税が発生しない場合でも、特例の適用を受けるために贈与の翌年3月15日までに贈与税申告書を提出する必要があります。

贈与税申告書に下記の書類を添付して適用を受けます。

(主なもの)

・戸籍謄本/抄本(贈与日から10日経過後に作成)

・戸籍の附票の写し(同上)

・登記事項証明書等(取得の事実を証する書類)

・不動産そのものの贈与時は評価明細書等

4-1ポイント

(1)【投資用は対象外】

この特例の対象は「居住用不動産」またはその取得資金に限られます。

賃貸用・別荘・セカンドハウスなどの投資・保養目的の物件は対象外です。

店舗兼住宅のように居住用とそれ以外が混在する場合は、一定の場合を除き居住用部分に限って適用されます(敷地のみの贈与でも要件次第で対象となります)。

(2)【居住の実態がないと適用不可】

適用には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与で取得した家屋(または贈与資金で取得した家屋)に現実に居住し、その後も引き続き居住する見込みであることが求められます。

入居がこの期限に間に合わない、あるいは当初から短期売却を前提としているようなケースは要件を満たしません。

また、この特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ適用可能です(再婚相手は別)。

タイミングや金額配分を慎重に設計しましょう。

4-2チェックリスト

□ 婚姻20年以上の夫婦間の贈与ですか。

□ 贈与する不動産又は不動産の取得資金の対象は居住用ですか。

□ 翌年3月15日に贈与を受けた者が現実に居住をしていますか。

□ 過去に同じ配偶者から「居住用不動産の配偶者控除」を受けたことはありませんか。

□ 一定の添付書類(戸籍謄本等)を添付して贈与税申告書を提出しましたか。

コラム:「居住用不動産の配偶者控除」を使わず、相続で引き継いだ方が有利な場合も

不動産の贈与税評価額が2,110万円(配偶者控除2,000万円+基礎控除110万円)を超えるケースや、そもそも相続税がかからない見込みのご家庭では、この特例(おしどり贈与)を使わず、相続で引き継ぐ方がトータルで有利になることがあります。

≪なぜ相続が有利になりやすいのか≫

①小規模宅地等の特例

相続では、被相続人の居住の用に供されていた宅地について、330㎡まで評価額を80%減額できる特例(特定居住用宅地等)が使えます。

土地の評価が大きいほど効果が大きく、贈与で先に移してしまうとこの強力な減額を失うことがあります。

②配偶者の税額軽減

相続税には、配偶者が取得した遺産が「1億6,000万円」または「法定相続分」までなら相続税がかからないという制度があります。

配偶者に自宅・敷地をまとめて相続させる設計と相性が良く、贈与よりも税負担が小さくなる場面が少なくありません。

③不動産取得税、登録免許税の違い

相続で不動産を取得する場合、不動産取得税は課税されません。

しかし、贈与で取得すると不動産取得税の課税対象になります(おしどり贈与や相続時精算課税の適用を受けても同様です)。

また、登録免許税についても相続で取得した場合と贈与で取得した場合では税率が異なっています。(相続の方が低い)

この差も相続有利の一因です。

したがって、「居住用不動産の配偶者控除」(おしどり贈与)を使う場合には専門家に相談して適用することをおすすめします。

第5章 住宅取得等資金の贈与非課税

直系尊属(父母・祖父母など)からマイホーム取得・新築・増改築の対価に充てるための資金(住宅取得等資金)の贈与については、要件を満たせば省エネ等住宅※は1,000万円、その他の住宅は500万円まで非課税となります。

今後も更新される可能性はありますが、現行では、2024年1月1日~2026年12月31日までの贈与に限り適用ができるとされています。

非課税の可否は、受贈者の年齢・所得、住宅性能の証明、床面積、資金の使途と時期、入居期限など、細かな条件をクリアできるかで決まります。

下記のポイントでも基本的なものは記載しますが、実際に適用する場合には国税庁HPや税理士に確認することをおすすめします。

※省エネ等住宅:省エネ性能や耐震などの性能が一定以上の住宅(該当するかの判断はハウスメーカーや不動産会社にお問い合わせください。)

5-1ポイント

(1)【年齢・所得要件、性能証明、居住期限を満たすこと】

①受贈者(もらう側)については以下の要件を満たす必要があります。

・18歳以上であること(贈与年1月1日現在)

・贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)

・贈与者は受贈者の直系尊属(祖父母、父母等)であること 等

これらを満たさないと非課税の対象になりません。

②住宅要件と「省エネ等住宅の証明」

対象は日本国内の自己居住用になります。(床面積は原則40~240㎡)

「省エネ等住宅」の1,000万円枠を使うには、住宅性能証明書等で、所定の省エネ/耐震/バリアフリーのいずれかの基準に適合していることを申告時に添付して証明します。

③期限管理(資金充当・入居・申告)

「住宅取得等資金の贈与非課税」の特例の適用を受ける場合には、以下の期限管理に注意する必要があります。

・翌年3月15日までに資金の全額を住宅の新築・取得・増改築の対価に充当すること。

・翌年3月15日までに居住すること(または同日後遅滞なく居住が確実)。

⇒翌年12月31日までに未入居だと原則適用不可となり修正申告が必要になります。

・申告は翌年2月1日~3月15日に贈与税申告書+契約書写し等を提出する必要があります(非課税でも申告必須)。

(2)【使途の注意:既存ローンの繰上返済はNG】

この非課税はこれから行う新築・取得・増改築の“対価”に充てる資金が対象です。

したがって、よくある誤りですが既に組んだ住宅ローンの返済(繰上返済等)に充てるための贈与は対象外で、非課税になりません。

5-2チェックリスト

□ 特例の適用期間内(〜2026年12月31日)の贈与ですか。

□ 省エネ等1,000万円の枠を使う場合には証明書類を添付していますか。

□ 贈与を受けたお金は全て住宅の取得資金に充当しましたか。

□ 翌年3月15日までに申告・入居の期限を守っていますか。

第6章 教育資金の一括贈与

直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子や孫へ、教育資金をまとめて贈与する場合、所定の手続きを踏めば最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です(うち学校等以外への支払い分は累計500万円が上限)。

今後も更新される可能性はありますが、現行では2026年3月31日までの贈与に限り適用ができるものとされています。

なお、受贈者の前年合計所得金額1,000万円以下などの要件に加え、金融機関での専用手続(教育資金口座+非課税申告書)、および領収書の提出期限管理が必要になります。

6-1ポイント

(1)【非課税枠の考え方】

非課税の上限は受贈者一人につき累計1,500万円です。

このうち、学習塾・習い事など「学校等以外」に支払う費用は累計500万円までが上限で、両者合計で1,500万円を超える非課税の贈与はできません(学校=入学金・授業料・給食費・修学旅行費等、学校等以外=塾・水泳・ピアノ・通学定期・留学渡航費など)。

また、受贈者が23歳到達後に支払う学校等以外の費用は、教育訓練給付の対象講座に限られる点にも注意が必要です。

(2)【対象者の要件(年齢・所得・贈与者)】

受贈者は教育資金管理契約の締結日に30歳未満であること、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。

また、贈与者は受贈者の直系尊属に限られます。これらの要件を満たさない場合は特例の適用ができません。

(3)【手続と証憑(「教育資金口座」+非課税申告+領収書提出)

適用を受けるには、信託銀行・銀行・証券会社等で教育資金口座(信託受益権/預入/有価証券購入)を設定し、拠出時(口座開設等の日)までにその金融機関経由で「教育資金非課税申告書」を提出します。

拠出後は、払出方法に応じて領収書を支払日から1年以内または翌年3月15日までに金融機関へ提出する必要があります。

対象は教育資金として社会通念上相当と認められる実支出のみです。

支払先(学校・塾等)への直接支払が原則で、宛名・日付・金額・内容が分かる領収書の確保が必要になります。

6-2チェックリスト

□ 現行制度の期限内(~2026年3月31日)に教育資金口座の開設等と非課税申告書の提出を行いましたか。

□ 受贈者は30歳未満・前年所得1,000万円以下、贈与者は直系尊属ですか。

□ 領収書の提出期限(支払日から1年以内又は翌年3月15日)を守っていますか。

コラム:教育資金は一括贈与すべき?それとも第1章の都度支援の方がいい?

結論としては都度支援で対応できるものは、都度支援で十分です。

一括贈与は、入学金・施設費・留学費など大口や複数年分を早めに確保できますが、専用口座での管理と領収書提出が必須で、受贈者の所得要件や制度期限、終了時の残額課税、学校外費用には上限があるなど複雑かつ手続きも煩雑です。

また、第7章のコラムで記載していますが、一括贈与については、使い切れず残額が出れば相続税や贈与税の対象となるため、卒業時までの支払計画と提出期限の管理が不可欠です。

一方、日々の学費・塾代・通学定期など「通常必要な教育費」は、扶養義務者が必要の都度に学校・塾等へ直接支払えば原則贈与税の対象外(社会通念上相当額に限る)で申告も不要です。

したがって、一般的には都度支援の方が使い勝手はいいです。

第7章 結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(祖父母、父母)から18〜50歳未満の子・孫へ結婚・子育て資金を一括拠出し、金融機関の領収書確認を条件に、1,000万円まで非課税(結婚関係費は300万円が上限)で贈与をすることができる制度です。

受贈者は契約締結日に18歳以上50歳未満であることが必要で、前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は適用することができません。

今後も更新される可能性はありますが、現行制度上では拠出(預け入れ)の期限は2027年3月31日までで、契約は原則として受贈者が50歳に達した日などで終了します。

7-1ポイント

(1)【制度の「枠」と上限の考え方】

非課税枠は受贈者単位で累計1,000万円です。

このうち結婚関係費は300万円が上限で、1,000万円に加算されるわけではありません(つまり、1,300万円非課税にはならない)。

結婚関係費には婚礼(挙式・披露宴)・結婚を機に賃貸する住居の家賃等・引越費用が含まれ、子育て関係費には不妊治療・妊娠・出産・産後ケア・子の医療費・子の育児費が含まれます。

非課税とならない費目(婚活サービス、結納、指輪、新婚旅行、家具・家電など)も明示されているため、事前に国税庁のHP等で費目の線引きを確認しましょう。

(2)【専用口座+領収書で用途証明する】

拠出は金融機関の専用口座(結婚・子育て資金管理契約)で受け入れ、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関経由で提出します。

拠出後は領収書等を金融機関に提出して、結婚・子育て資金に充当された事実の確認・記録・保存を受けるのが必須フローです。

教育資金の一括贈与の非課税と併用は可能ですが、同一の支出を二重に非課税にすることはできません。

費目の重複が疑われる支出は、どちらの制度で処理するかを領収書の取り方とともに決めておくと安全です。

7-2チェックリスト

□ 現行制度の期限内(~2027年3月31日)に専用口座開設・拠出と非課税申告書の提出を済ませましたか。

□ 受贈者は18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下ですか。

□ 費目の線引き(婚礼・家賃等・引越/不妊治療・妊娠・出産・産後ケア・子の医療・育児)と対象外の費目は国税庁HP等で確認しましたか。

コラム:教育資金の一括贈与や結婚子育て資金の一括贈与後に贈与者が亡くなった際に残額が残っていた場合

教育資金・結婚子育て資金の非課税制度を利用中に贈与者が死亡した場合、口座や信託に残っている管理残額(=非課税拠出額-制度上認められる支出額)は、原則として贈与者の遺産に取り込まれ、相続税の課税対象になるとされています。しかし、教育資金については、受贈者が23歳未満・在学中等なら非課税とされるため、相続税がかからないケースが多くありました。

ただし、令和5年4月1日以後取得分で贈与者の遺産が5億円超の場合は受贈者の状況に係わらず残額にも相続税が課税されることになったので注意が必要です。

第8章 障害者への贈与信託

親や親族など個人が、特定障害者※を受益者として信託銀行等と結ぶ信託(特定障害者扶養信託契約)に財産を拠出すると、一定額まで贈与税が非課税になります。

制度対象者になるかの可否は「証明書類(障害者手帳・医師の診断書等)」で確認します。

非課税枠は特別障害者なら最大6,000万円、その他の特定障害者なら最大3,000万円が上限(受益者1人あたりの累計額)になります。

生活費や医療費など、受益者の生活・療養のために使うことを前提とした制度です。

※特定障害者:特別障害者に加え、障害者のうち精神に障害のある方を含む概念です。

8-1ポイント

(1)【非課税枠の考え方及び利用方法】

非課税の上限は受益者1人につき累計で、特別障害者=6,000万円、その他の特定障害者=3,000万円になります。複数の人からの拠出や複数回の拠出でも、受益者側で合計して累計に加算されます。

信託設定日までに、受託者(信託銀行等)の営業所を通じて「障害者非課税信託申告書」を所轄税務署に提出する必要があります。

(2)【使える費目の線引き(生活・療養優先/不動産取得は不可)

原則として生活費・療養費など日常の生計維持に関する支出が対象になります。

一方で、居住用不動産の取得のための払出しは不可と明示されています(生活・療養の需要に応じたものとは認められないため)。

8-2チェックリスト

□ 受益者が「特定障害者」(特別障害者または障害者のうち精神に障害がある方)に該当するか、証明書類で確認しましたか。

□ 信託設定日までに受託者経由で「障害者非課税信託申告書」を税務署へ提出していますか。

□ 払出しの使途が生活・療養の範囲に収まっており、居住用不動産の取得など不可の支出を計画していませんか。

第9章 贈与を行う場合の注意点

贈与は制度選択・年次設計・証憑整備で結果が大きく変わります。

「制度の併用可否を取り違える」、「連年贈与(定期贈与)に見える運用をしてしまう」、「受贈者が実質管理できていない名義財産(名義預金)を作る」これらは代表的なリスクです。

本章では、実務で誤りやすいや問題になりやすい4点を要点整理します。

9-1各制度の併用可否の関係

(1)相続時精算課税と暦年課税

相続時精算課税は贈与者ごとに選択し、同一贈与者について撤回不可です。

ただし、同一年に他の贈与者からは暦年課税を用いることは可能です(別人なら併用可)。

令和6年以降は基礎控除110万円が相続時精算課税にも導入され、暦年贈与の基礎控除110万円と相続時精算課税の基礎控除110万円は併用して適用ができます。

(2)住宅取得等資金の非課税 × 相続時精算課税

住宅取得等資金の非課税(500万円/省エネ等1,000万円)を先に適用し、枠超過分について相続時精算課税(2,500万円特別控除+年110万円)を使う併用が可能です(要件充足が前提)。

(3)教育資金・結婚子育て資金との関係

いずれも別建ての非課税制度で、併用できないものはありませんが、同じ支出を二重に非課税にはできません。

教育資金贈与や結婚子育て資金の制度両方で同一費目を重複適用しないように注意しましょう。

9-2 連年贈与(定期贈与)に見えない設計にする

第2章でも少し述べましたが、連年贈与に見られないように設計する必要があります

例えば「毎年100万円を10年」と最初に約束してしまうと、1,000万円を10年で分割払いしたものとみなされ、初年に1,000万円贈与したものとして課税される可能性があります。

毎年ごとに贈与契約を完結させ、金額・時期・財産の種類を機械的に固定しない、「都度の資金移動と記録(振込・契約書)を残す」ことが安全運用の要点です。

9-3 名義財産(名義預金)にしない

受贈者が通帳・印鑑を実質管理していない、贈与の事実を知らないといった場合、名義人と実質所有者が異なるとして相続財産に算入される典型があります。

受贈者名義口座へ振込し、受贈者が把握・管理し、用途証憑を保存することで贈与の実体を整えるのが重要です。

9-4 贈与しすぎない

相続対策のために事前に子供に財産を贈与しすぎると問題が起こることがあります。

実際に私の係わった方の中でも相続税がかからないように財産のほとんどを子供に移転していたが、不慮の事故で子供の方が先になくなってしまったということがありました。

子供に配偶者や子供がいなければ相続税を払って自分のもとに財産が戻ってくることになりますが、配偶者や子供がいた場合には配偶者や子供に相続されることになります。

私が経験した案件では亡くなった子供の配偶者と仲が悪くなかったため、大きな問題にはなりませんでしたが、子供の配偶者が外国籍の方で全ての財産をもって母国に帰ってしまったという話も聞いたことがあります。

したがって、少なくとも自身の今後の生活費や生活の拠点となる財産などは贈与せず取っておくようにしましょう。

第10章 まとめ

いかがだったでしょうか。

この記事では、非課税・申告不要になり得る各制度の使いどころと落とし穴を横断的に整理しました。

8つのテクニックのまとめ

① 扶養義務者の「都度払い」(生活・教育・医療・冠婚葬祭)

社会通念上相当額を必要の都度に直接支払すれば原則非課税

② 暦年贈与(少額で長期間贈与する方向き)

年110万円まで非課税・申告不要。毎年ごとに都度契約+振込記録を残しましょう。

③ 相続時精算課税制度(値上がり資産・一括移転向き)

年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除

④ 居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与)(相続と比較して有利な時に適用)

婚姻20年以上で適用可能。基礎110万円+最大2,000万円控除。居住の実態が必須になります。

⑤ 住宅取得等資金の非課税(マイホーム)

省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円の非課税枠。申告が必須になります。

⑥ 教育資金の一括贈与

一定の要件を満たせば累計1,500万円の非課税枠。金融機関で専用口座の作成が必要。

⑦ 結婚・子育て資金の一括贈与

一定の要件を満たせば累計1,000万円の非課税枠。金融機関で専用口座の作成が必要。

⑧ 特定贈与信託(障害者扶養信託)

生活・療養費に限定。申告書の提出が必須。

最後に、必ず最新の国税庁情報で要件・期限を確認し、判断に迷う点は専門家へ早めに相談をしましょう。

「合法に・シンプルに・ムダなく」 を合言葉に、今日から実行に移しましょう。